毎日何かしら片づけているこの頃。片づけについての本をかけるのではないかと言われるほど、どんどん部屋の中のものがなくなり、不思議と部屋の空気さえもスッキリするようになってきました。そして、何より、ブログ作成が、はかどっています。カテゴリーを構成し直したほうが良いのではないかと検討中です。

今日は、片づけをしたら必ずつきまとう、手放したものの処理の仕方について書きたいと思います。

手放したあとの「ものの行き先」までしっかり見送っていく

以前、私は、要らないものと要るものに分けるときに、「要らないもの=捨てるもの」と表現していましたが、それはまずいのではないかと考えるようになりました。人間様が物をどんどん購入して、自分に不必要になったから、自分の視界に入らないようにすれば、あとはokなどというのは勝手すぎるかと思いました。それは、「ものの行き先」で犠牲になっていることがあるからです。プラスチックは150年以上経たないと処理されないというし、私たちが「これは燃やせるぞ、うしし…(笑)」と喜んでいても、その裏には大量の燃料が消費されています。

今のご時世では、コンビニで楽に早く買えるし、プラスチックを避けて生きるなど到底できないビジネスが蔓延しています。なので、私も精神的に焦るほど無理はしていません。ただ、自分が購入したものや得たものについては、「私から離れたときの、ものの行き先」まで考えることならできます。いつもは世の中が自分を中心に回っていると思いがちですが、「ものの行き先」まで見送ろうとすると、自分が排出したものは誰かがキャッチしていることはわかりますね。私のウンチでさえも、どこまで行っているのか、見に行きたいです(笑)。

「手放すものの行き先」は、どこか

まず最初に多くの人が思いつくのは、「売る」ことでしょうか。メルカリとかヤフオクとか、ブックオフとか。私はインターネットでの売り方に慣れていないのと、梱包して送るという作業が面倒だから、今のところしていません。その作業やお店へ運ぶという移動の時間や交通費を考えると、他のことに時間を使った方が、自分にとっては良いという考えです。

私は以下の方法で、手放すものを見送りました。

・NPOなど応援している団体に寄付(バザー品として受け取ってもらうなど)

・衣類やぬいぐるみなどを必要としている国のボランティア団体に寄付

・帰国する外国の友人を通じて、他の国へ持って行ってもらう

・リユースをしている団体に寄付

(札幌市西区の宮の沢にあるリユースプラザがかなり便利)

・ヘルパーさんやヘルパーさんの家族へあげる

・生ゴミをコンポストにする、もしくはコンポストをしている友人に渡す

上二つは、送付するのにお金がかかりますが、海外などへ送る団体は、こちらが段ボール1個分送ると、世界の子どもたちにワクチンを寄付できる仕組みも作っています。あとは、お金をかけずに、必要としている人に渡すことができます。リユースプラザの食器コーナーは、私の御用達の場所になっていて(笑)、いらなくなった食器を寄付しては、自由に持ち帰られる食器を眺めて、気に入ったものがあればもらっています。

手放したいもの=他の人が欲しかったもの

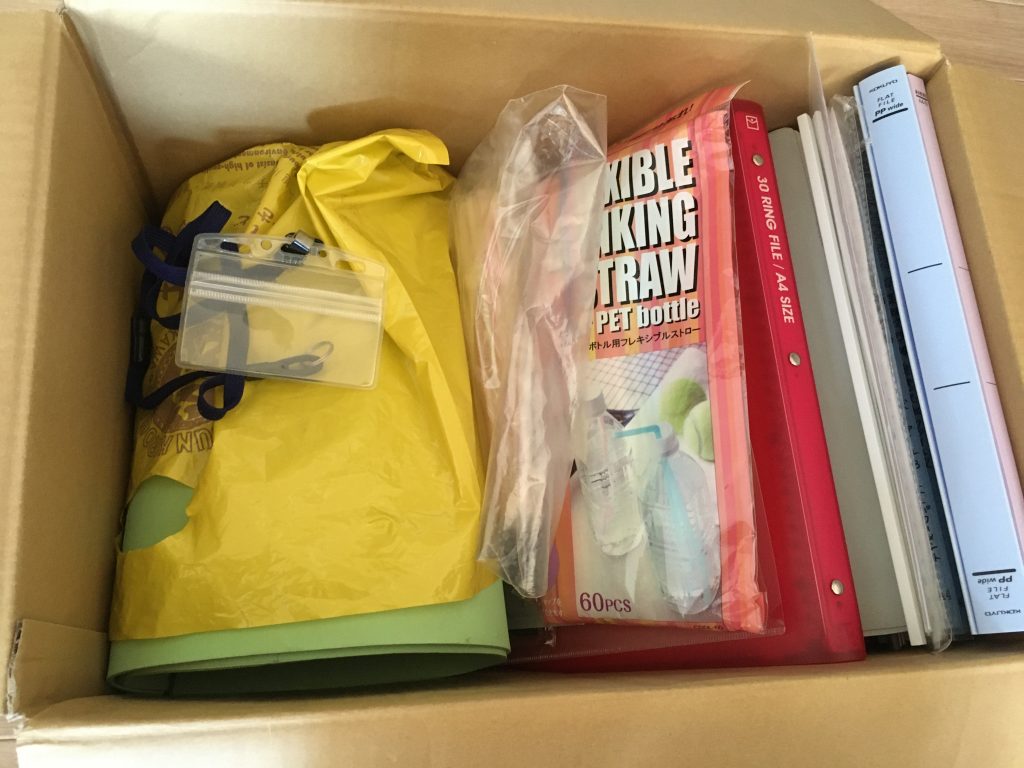

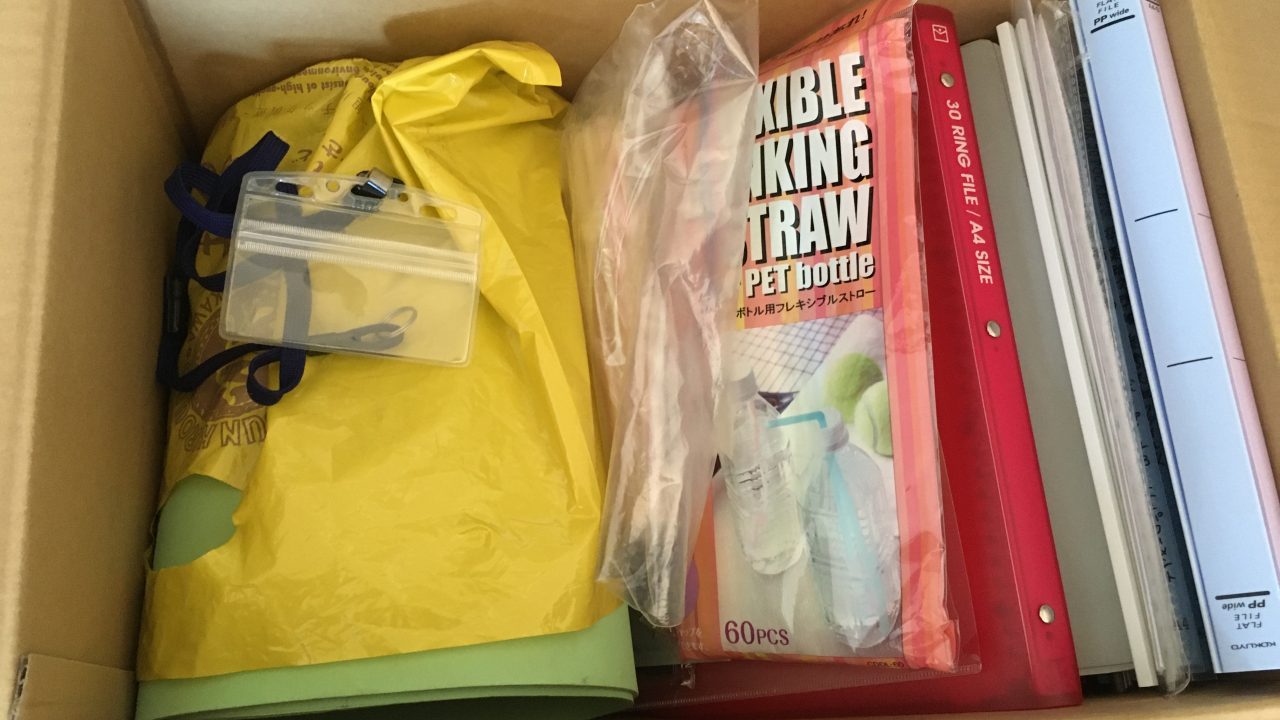

「自分の手放したいものが、実は、他の人が欲しかったものだった」というミラクルなことが起こりました。私は2週間くらい前に「手放したいものボックス」を作ってみました。それがこちらです。

ファイルやストロー、絵葉書や封筒、名刺ケースなど何でもここに入れています。訪れたヘルパーさんに「ボックスから要るものがあったら、もらってください。」と頼んでみました。13名ほどが順番に来ます。

この写真は最新の中身ですが、ポケット付きのクリアファイルやルーズリーフを学生さんが大量に持っていったり、レターセットを見つけて「定期的に手紙を送っているので、持っていっていいですか。」と全部もらってくれたり、友人からもらった鍋をずっと使っていなかったので、使う人に持っていってほしいと置いておいたら、何とびっくり、学生さんが「実家で同じもの使っているんです。私一人暮らしするので、私用にほしいです。」と速攻でなくなりました。

片づけは少しずつ続けてやっていたので、置いてあるものは日によって違うのですが、昨日ボックスに入れたものが、たまたますぐに来たヘルパーさんがほしかったりと、ボックスの中はすぐに減っていきました。

なぜ手放すのかを考える〜増えさせない計画

手放したらもったいないのではと思う気持ちもなくはありませんでした。しかし、「ストローはプラスチックを辞めて、ステンレスやシリコンにする」、「名刺はファイルに入れても意味がない」、「クリアファイルに入れない方が仕事の効率が良い」などの計画を立てていたので、手放すことに迷いはありませんでした。「また買えば良い」と言う人もいますが、(私は間抜けで買うかもしれませんが、)手放すときに買うことを前提に、手放しても意味がないと思いました。

最初に整理した服は、「肩幅が広いものは買わない」、「シマシマ模様は似合わないから慎重になって見極める」、「長すぎるスカートは、脱着しずらい」などの理由をつけて手放すようにしました。

なぜ手放すかを考えて、増えさせない計画をしてから、手放すと確実だと思います。

手放すものの処理の仕方=新しく買うものの選び方

手放すと同時に、新しいものの選び方が変わりました。まず、衝動的には買わない。ほしいものがあっても、片づけが進んだら、なぜほしいのかを冷静に考える。

中でも、「買う基準を決める」ことは大事かもしれません。私は、今は下着を探しています。値段は張りますが、オーガニックコットンで、もし劣化して手放すことがあればリサイクルもしてくれるところです。私は、同じ下着をおそらく10年くらいは使っていました。あ、洗ってますよ、もちろん。下着を買うのって、正直ハードルが高すぎて、ブラジャーならサイズを測ったり、試着しないといけなかったり、パンツならお腹の浅いものが最近は多くて使いづらかったりと、悩ましい。なので、もう慣れてきた下着は、新しいものを見つけるのが億劫で10年も経ったんですね。怖い怖い。

10年も経っているから、今更急ぐ必要もなく、ゆっくり品を見定めている状況です。

なぜ手放すかを考えると、「どんな暮らしをしたいのか」を想像し、「今の自分に何が必要か」をだんだん考えられるようになってきました。不思議と、お店のウィンドウショッピングもしなくなり、その時間を使って、他の有意義なことができます。迷う時間やストレスはできるだけ減らしたいので、片づけをしながら、感覚が研ぎ澄まされていけばいいなと思います。

なんか、今日はです、マス調でした。今気がつきましたとさ。

では、また!

誰かわかるかな(^^)

ブログ相変わらず面白いね。勉強にもなるよ。

私、つい昨日まで入院してたんだけど、メンタル崩壊して体にひどく症状として現れて、ストレスって怖いんだなって初めて思い知った。メンタルは割と強い方だと思っていたけど、積もり積もっていつかは限界迎えるものなんだね。

無理せずに、ってよく皆から言われるけど、そんなことはたぶん一生できない(笑)障害を持って理想の生活を送るのは、ほんとーに難しいね~!

わかるよ!あいのすけさん!

無理せずに、って確かに言われますね。重力に逆らって座っているだけでも「えらいこっちゃっ」だけど、だからこそ、その時間を無駄にしたくないなって思います。そして、たくさんやらなきゃいけないことあるし、やりたいこともあるし。でも、全部はできっこないなってつくづく思います。その取捨選択が難しいですが。無理ってどういう意味かなって思ったら、「無理」「理無い(わりないと読むらしい)」と調べると、こんな意味が出てきました。実現が難しいことばかりに向かっているから、「無理」してしまいますが、「理無い」は素晴らしいという意味もあるんですね、なるほど。メンタルは、瓦(かわら)と一緒で硬くて丈夫ですが、いくら積み重ねても、何かの力が一極集中した時には、どんな枚数でも割れてしまいます。むしろ、メンタルをぐにゃぐにゃにしたほうがいいのかもしれません。何か飛んできても、バウンドして跳ね返るような。

goo国語辞書より

無理

[名・形動](スル)

1 物事の筋道が立たず道理に合わないこと。また、そのさま。「無理を言われても困る」「怒るのも無理はない」「無理な言いがかり」

2 実現するのがむずかしいこと。行いにくいこと。また、そのさま。「無理を承知で、引き受ける」「無理な要求をする」

3 しいて行うこと。押しきってすること。また、そのさま。「もう無理がきかない」「無理に詰め込む」「あまり無理するなよ」

理無い

[形][文]わりな・し[ク]《「割り無い」で、理性や道理では計り知れない意》

1 理屈や分別を超えて親しい。非常に親密である。多く、男女関係についていう。「いつしか―・い仲になる」

2 道理に合わない。理屈ではどうにもならない。

「心をぞ―・きものと思ひぬる見るものからや恋しかるべき」〈古今・恋四〉

3 なすすべを知らない。どうしようもない。

「扇をさし出でて制するに、聞きも入れねば、―・きに」〈枕・二二二〉

4 どうにもできなくて苦しい。堪えきれない。

「この人の思ふらむことさへ、死ぬばかり―・きに」〈源・帚木〉

5 やむをえない。しかたない。

「―・く夜更けて泊まりたりとも、さらに湯漬けをだに食はせじ」〈枕・一九六〉

6 やっとのことである。精一杯である。

「―・くして此 (か) く隠れて命を存することは有難し」〈今昔・二九・三七〉

7 程度がはなはだしい。ひととおりでない。

「―・う古めきたる鏡台の」〈源・末摘花〉

8 言いようもないほどすばらしい。何とも殊勝である。

「眉目形 (みめかたち) 、心ざま、優に―・き者で候とて」〈平家・一〇〉

9 何ともいじらしい。けなげである。

「春を忘れぬ遅桜の花の心―・し」〈奥の細道〉

[派生]わりなさ[名]