最近、衝動で手放し方を間違えてしまった。ものを片付けて、手放していくほど、ものが減ったという達成感と同時に、もっと減らせるのではないかと衝動的な気持ちが増していく。スペースがどんどん空くのが楽しくなるが、まだ空いていないスペースのことが無性に気になってくることはないだろうか。今の私が、その状態である。

衝動的に手放したのは、「最後まで取ってあった本たち」である。人から借りたものとこれからも大事にしたい本だけを外し、その他の本たちは「手放し組」に分けて、一箇所の場所に固めていた。片付けの方法として、今使っていないものを一度違う場所に避けておくと、片付けに迷いなく、はかどると聞いたことがある。しかし、その欠点は、山積みにしていると、「早くこの塊を片付けたい」という衝動に駆られてしまうことがわかった。

たまたま片付けをした翌日が資源回収の日だったので、ちょうどいいタイミングだと全て回収に出してしまったのだが、後々考えて、やっぱりどこかに寄付すれば良かったと後悔した。あとは、資源回収の業者の方が、どこかに寄付してくださらないかと、安易な期待を抱くしかなかった。

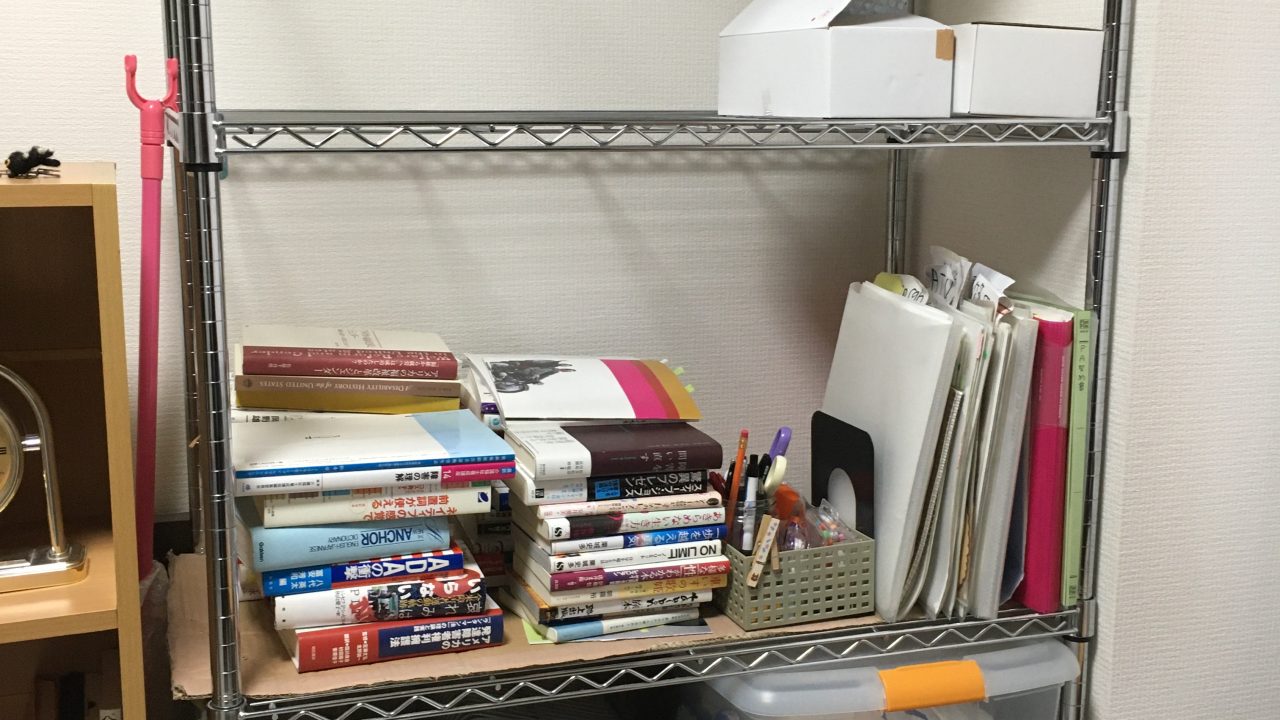

横積みの本たち。いかにも「もう読みません」という信号を発信している。

横積みの本たち。いかにも「もう読みません」という信号を発信している。

まぁ、終わってしまったことは仕方がないと思ったあと、「これはもしかすると、今の私の気持ちの変化を表しているのかもしれない」と気づいた。手放した本の内容は、「あきらめない生き方」「障害があってもできることがある」「障害とは何か」「障害者運動を次の世代に託す」といったものだ。20代の頃は、どんなに大変な状況であっても、考え方次第であきらめなくていいのだと自分に言い聞かせていたから、それらの本が必要だった。30代のおばちゃんになってからは「あきらめることも時には大事よ」「障害についてだけを考えていては、頭の中が煮詰まってしまう」と思うようになった。だから、今の私には必要ない、もしくは今の私の思考を止めてしまうものだったので、無性に手放したかったのかもしれない。

面白いことに、本を手放した頃には、障害者運動に前よりも足を踏み込んでいるし、「あきらめないでいきたい」という友人のお手伝いをするようになっていた。「手放したからといって、そういった考えを捨てたわけではない」のだと思う。自分にその考えを取り込んでいるから、本を読んで補う必要はなくなったのだと思うようにした。

衝動的に手放してしまったことに後悔をしたが、もっと深く考えていくと、「自分分析」ができて面白い。

「捨てることが重要なのではなく、なぜ捨てたのかを考えることが大事なのだ」と思う。

ちなみに、本の手放し方は調べた限りではこんな感じ。(札幌市の場合)

・市の図書館へ寄付する

・古本募金ハッピープロジェクト(ハピぼん)へ寄付し団体へ支援する

(他にも寄付することでNPOやNGO、児童養護施設などへ支援金を寄付できるところがある)

・一般社団法人ブックシェアリングへ寄付する

・絵本なら幼稚園や保育園へ寄付する

・本屋へ売る