車いすユーザー・介助ユーザーとして、「障害とは何か」ということを講演活動等で話し続けている。その歴は、13年間。長い経歴のように見えるが、まだまだ伝え方は模索中である。一番難しいことは、「障害とは何か」をわかりやすく説明することだ。何が難しいか?それは、経験していない・もしくは経験していていないと感じている人々に、以下の点を伝えることである。

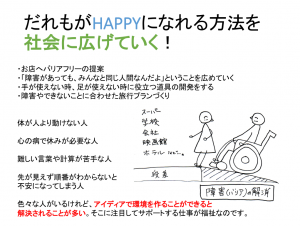

自分ごととして「障害」の意味について考えよう

・「障害」は誰にでも起こりうる避けられないこと、でもなかなか感じにくい、遠いことのようにも感じる

・人が環境に合わせないとならないのではなく、環境が人に合わせることが必要不可欠

・自分や他人の「生きづらさ」を受け入れて、そこから「生きやすくなる手立て」を考える

これは余談だが、子どもを産んだことのある女性から「出産のときは、鼻の穴からスイカが出るほど痛い。」とよく聞くが、私は子どもを産んだことがないので、話を聞いただけでは体験ができない。しかし、ここで大事なのは、「スイカが鼻の穴から出てくるような体験をわかる」ことではなく、「スイカが出ると感じるくらい痛いことであり、出産は一大事なことである」ということを知ることである。

体験していないことはわからないのである。では、自分の体験していない・感じていないことは、一切聞かなくていいのか?もしくは聞き流すだけでいいのか?

出産の例で考えると、それくらい一大事なことを女性がやっていること、そこまでに至るまでに本人や家族の準備や葛藤がたくさんあったこと、生命が誕生するのがこんなにもすげぇ〜(ここだけ言葉が雑。言葉が思いつかなかった。)という、「本質」を知るということが大事なのである。そこから、「女性は自分自身をいたわったほうがいい」「パートナーにできることは何か」「社会でどんな制度があれば、楽に出産し、子どもを育てられるか」を考えることができるのである。

「とにかく大変なのよ!わかって!」と感情的になる内容でもあるが、言葉を探して探しまくって、「スイカ」や「鼻の穴」といった日常的な言葉を使っていったのだと思う。涙ぐましい努力である。

私は、その考え方を使って、「障害とは何か」を話しているつもりである。今日は、いつも学生さんに配布している資料を載せてみる。福祉学科などで勉強しているときに出会うICFとか、ICIDHなどの言葉は、結局ちんぷんかんぷんな言葉にしか聞こえない。体験していなくても、一人ひとりの胸にストンっと落ちるように、いろいろな方法を考えていきたいと思う。

その方法の一つが、イラストや写真を使って、短い文章でまとめることである。

これだけで、いろいろな議論ができるくらいの講義がしたい。以下の私の資料をご参考にしてください。また、こうやっているよ〜というアドバイスがあれば教えてくださいね。

1.「障害」とはなんだろう

・「手段があれば目的を果たせる」ことについて

生まれつきの脳性麻痺、この体は私の体

私は「異なる方法で歩いている」。その方法が電動車椅子である。

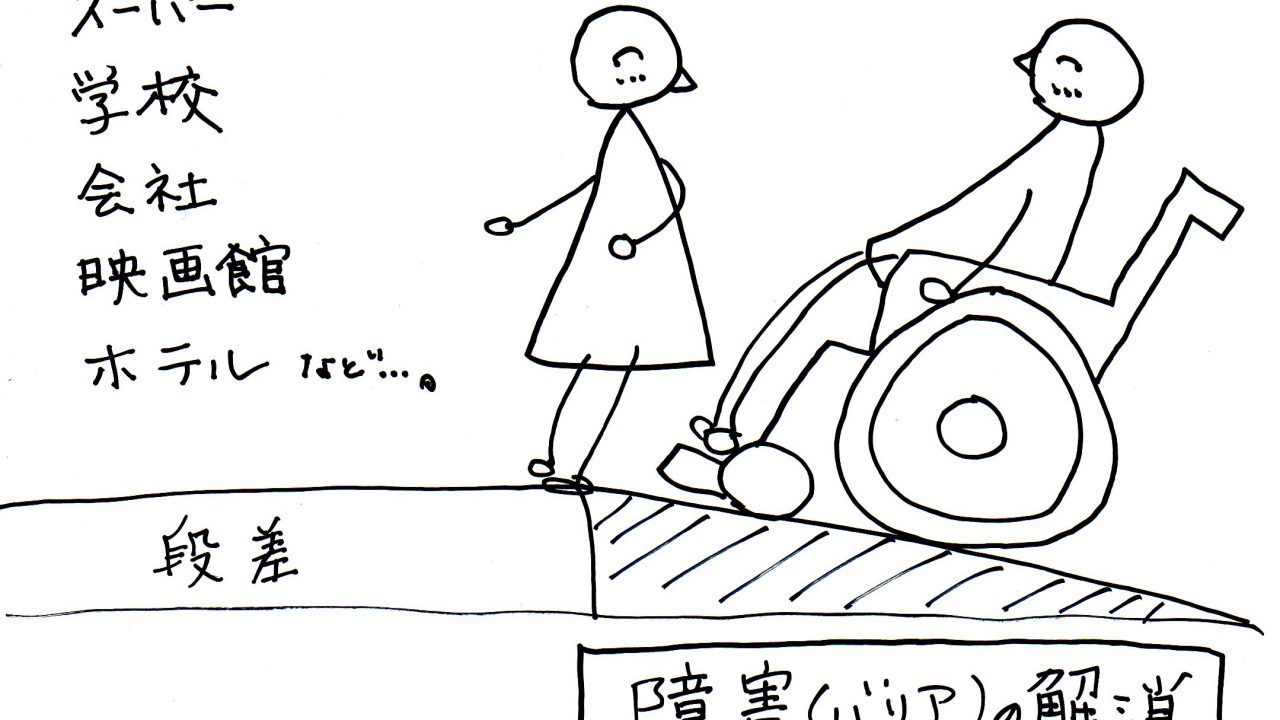

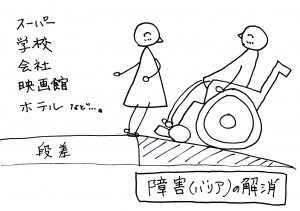

職場や学校に行く、家に帰る、スーパーに行くという目的は果たすことができる

・「制限された状態」について

しかし、周りの考えや環境によって、「制限された状態」が実際に起こってしまう

・環境が変わっていくことについて

皆さんが当たり前にしている生活、教育、就職などの場面で考え、行動する経験をお互いに積む

それが、皆さんが自然にやっている「生きる」ということ。

考え方や工夫しだいで「障害」は小さくなる。

考え方や工夫しだいで「障害」は小さくなる。

「人生の可能性」が大きくなる

2.「生きやすくなる手立て」を考える一員が増えてほしい

「障害」とは、社会が作った「生きづらさ」とも言える。私自身は、「周りの考えに合わせることを強制された」経験によって、自分は希望を持ってはいけないと感じてきた。でも、家族や学校、施設以外のもっと広い社会に出て行った時に、「どうやったら生きづらさを解消できるか」を一緒に考えてくれる人と出会うことができた。

福祉の仕事〜日常生活のヘルプ、「生きづらさをどうやったら解消できるか」一緒に考える。

学校や職場、スーパー、映画館、レストラン、居酒屋、携帯電話会社など、どこでも活かせる。