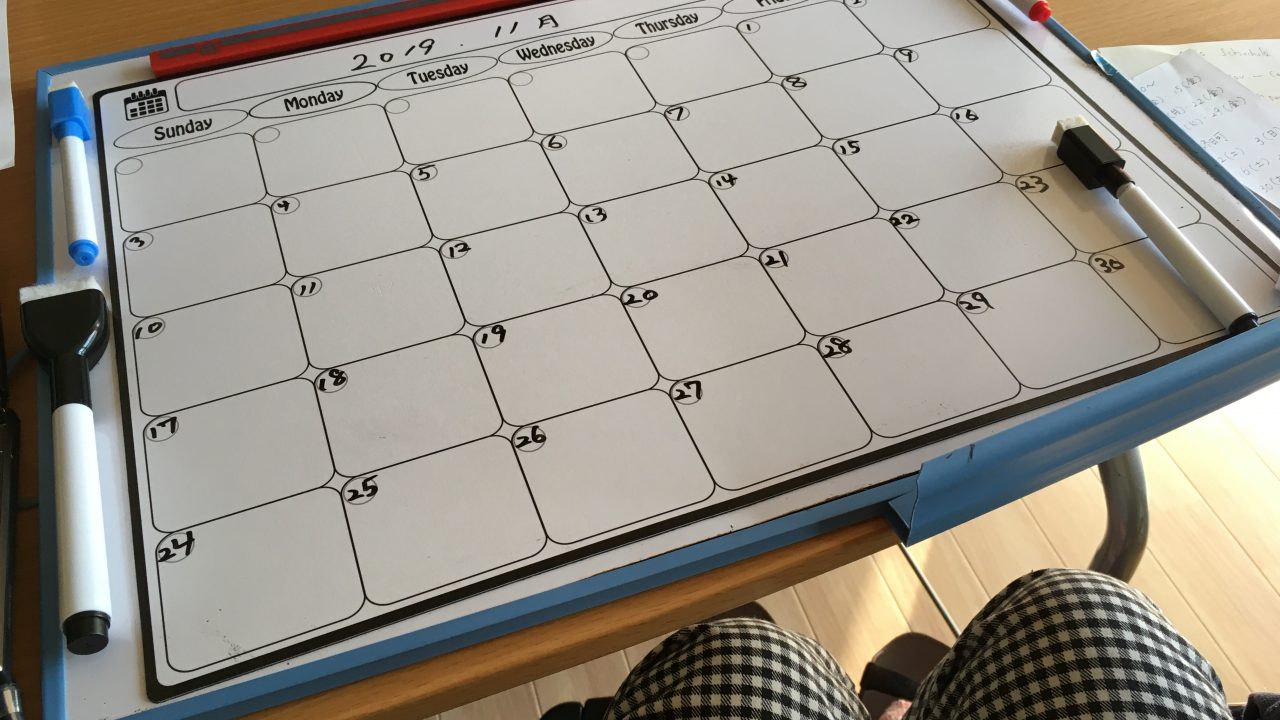

月の後半は、毎月恒例のヘルパーさんのシフト作成が始まる。毎月13名ほどのヘルパーさんが代わる代わる来て、私の生活は成り立っている。一日18時間ほど3、4名の交代で、毎回のトイレ介助、ご飯支度、朝晩の着替えや起床・就寝時にベッド・車いす間の移動、寝返り介助など、さまざまな細かいことをサポートしてもらっている。

ヘルパー派遣、事業所に頼む?自分で行う?

一般的に、ヘルパーさんを派遣している事業所がヘルパーのシフトを考える。しかし、事業所は複数の利用者を受け持っているので、自分だけが好きなヘルパーさんを100%選ぶことはできない。私の場合は、5、6年くらい前から自分でマネジメントする生活をしている。その場合、自分でヘルパーさんを確保していかなければならないというデメリットはある。事業所に任せるか自分で行うかの選択は、どんな暮らしをしたいのか、どれくらいヘルパー生活に慣れているかにもよるので、その時々の状態で選べることが望ましいと思う。

ステキライフのためのヘルパーシフト作成のポイント

結論から言うと、「ヘルパーの働きやすさ」=「利用者のステキなライフ」と言っても過言ではない。そこに影響してくるのは、まずは、ヘルパーのシフト作成である。シフト作成で私が気をつけていることや大切にしていることを挙げてみる。

⑴それぞれのヘルパーの勤務できる日・時間帯を明確に聴く

〜13名それぞれに「これくらい休みたいかな」と気を回すことはできない

⑵勤務希望日時は、メモやメールなど文章に残す

〜言った、言わないのもめ事を防ぐ

⑶ヘルパーの配置を曜日で固定する

〜リズムをお互いに持ちやすい

⑷連続勤務にならないようにバランスよくシフトを作る

〜体や心の疲れが、介助の荒っぽさと不穏な空気を生む

〜「一緒にいる時間が長い」とお互いに窮屈な思いをする

⑸「この日は、あの人に来てほしい」ということは遠慮しない

〜散歩に行く、買い物、講演会、遠出をするなど、得意分野や相性がそれぞれのヘルパーで異なる

⑹一人になる時間もしっかり確保する

〜一人になる時間がもっとも落ち着き、次のヘルパーとの関係を作るための心のリセットができる

働きやすさを保つために、常に人材確保が必要

上記のポイントでシフトを作成するのは、簡単なことではない。まず、人手がいないと、バランス良く、長時間労働を避けることはできない。また、私のヘルパーさんは私のところの介助のみなので、生計を立てるには他の仕事も兼務して働かないといけない。正社員で一つの会社で働きたい方は、私のヘルパーの働き方には合っていないが、いろいろな仕事をした方が気分が良い方は、働いてもらうと良いかもしれないと思っている。

その代わり、各曜日で、朝、昼、夜それぞれ働ける人を確保するのと、決まった曜日に定期的に入っている方がお休みを取りたいときに、代わりの方が入れるように、ヘルパーの人手を多めに確保しないとならない。

学生さんや日中に働いている方で、毎週は無理だが月に何回か働ける方に、穴が空いたシフトに入ってもらうように頼むことが秘訣である。

「ヘルパーの働きやすさ」は、国の制度にかかっている

簡単に言うと、ヘルパーさんが勤務で入っている時間は、行政からお金が事業所に払われる仕組みになっている。その仕組みは、高齢者であれば「介護保険制度」、65歳未満の障害者であれば「障害者総合支援法」という法律で成り立っている。なので、「ヘルパーの働きやすさ」は、シフトを作成する個人の力だけでは実現できないことも、事実である。特に、事業所にとっては、支援のメニューで1時間の単価が決まってくるので、単価が高いメニューを持っている利用者を受け入れようとしてしまう。しかし、単価が高いのは短時間のメニューであるために、長時間支援が必要な利用者を受け入れる事業所が少ない。短時間メニューの利用者をたくさん持ったら良いかといったら、それもまた違う。なぜなら、働いているヘルパーが、1日にあちこちの自宅を何軒も回らないといけないので、移動時間も含めて(しかも移動時間は勤務時間に入らないところも多い)長時間労働をしなくてはならない。

介助が必要になっても、「ステキなライフを維持したい」

「将来、どんな体になっても、今の生活を維持したい」のが、誰もが持つ本音だと思う。そのためには、若いうちから、さらに介助がまだ必要ないうちから、今の国の制度について考えていく必要がある。願っていることは、とても単純なことで、「ヘルパーの働きやすさ=利用者のステキなライフ」なのである。