2016年7月に起こった相模原事件から、今月で4年が経った。介助の必要な障害のある人が施設内で元職員に殺傷され、犯人は「重度の障害者」の存在を否定する発言をした上に、世の中に犯人の考えに対する賛同の声がSNSなどで広まった。

その時の心境を私は下記のブログでも書いているが、またこの事件から考えるべきことを今の状況を交えて考えていきたい。

2017年に、札幌学院大学の教授の方が、人の命や尊厳などについて考えるシリーズものの講演会を開いてくださった。その最後に、雨宮処凛さんとの対話集会が開かれた。私は、その場に呼んでいただき、「相模原事件」のことも含めて、障害者の尊厳について話をさせていただいた。

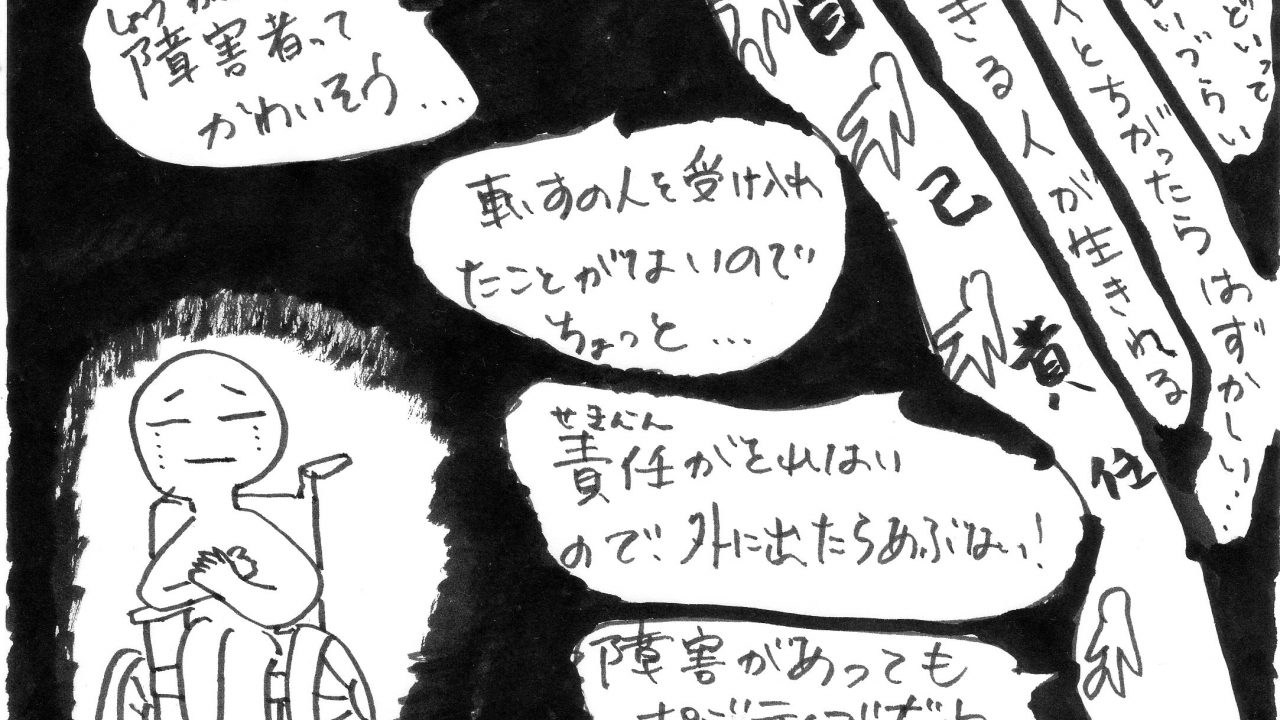

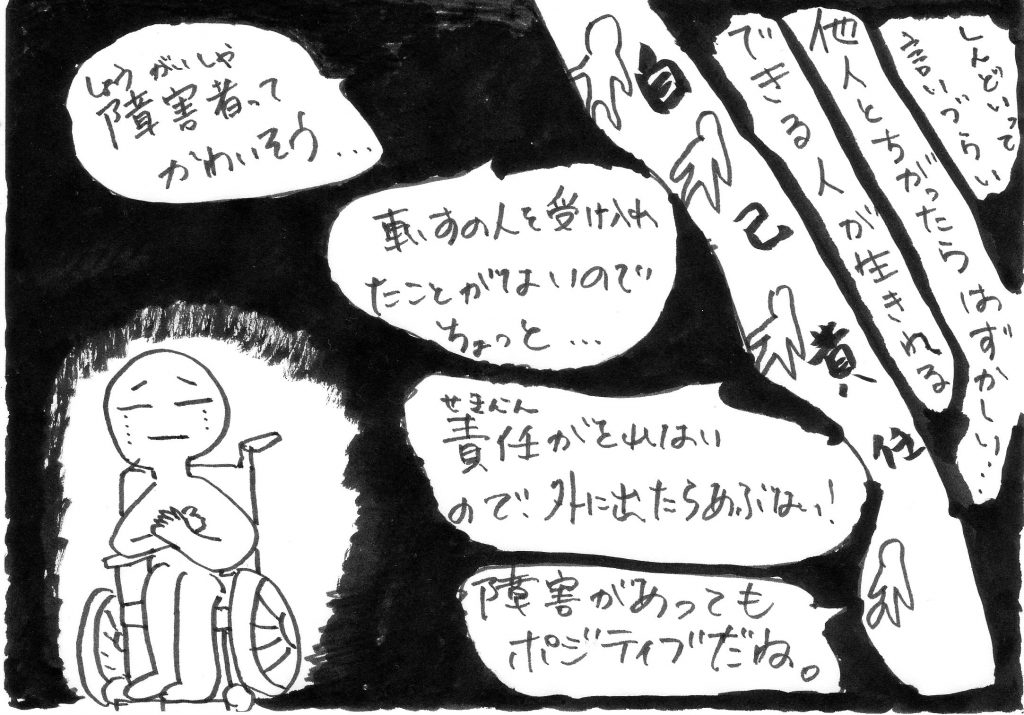

障害者とか女性とか、セクシャルマイノリティと呼ばれている方々など、ある特定の人に向けられる言葉には、ある特徴があると思っている。障害者の場合は、「かわいそう」「大変そう」「車椅子の人は受け入れたことがないので、ちょっと…」「障害があってもポジティブだね」「責任が取れないので、外出できません」などの一方的な同情や管理からくる言葉だ。

その言葉のほとんどは、そういう境遇にいない人々から言われることであり、当事者側の言葉を聞かずに一方的に言っていることだ。例えば、私が男性に対して、「普通に仕事をこなしていたら昇進できるんだからいいよね。」と言ったとすると、一方的な見方だと言える。「男のくせに、泣き言を言わないの。」という言葉もよく聞く。

その言葉は、勝手に天から降ってくるのではない。誰かの思考から発せられた言葉であり、その人の生き様や生きてきた社会が反映されている。

例えば、「他人と違っていたら恥ずかしい」ということを教えられたら、教えられた本人は、他の人に対してもそのように考えたり、見てしまう。「あいつは、他の人と違う変わり者だ。変だ。」と思って、いじめる対象となってしまう。

前から疑問だったのは、「しんどい」って何で言ってはいけないんだろう?ということだ。自分でも言ってはいけないんじゃないかって思ってしまう。「私、しんどいんだ、傷ついているんだ。」と言わない代わりに、他人を見て「あいつばっかりなんで良い思いをしているんだ。」と嫉妬してしまう人がいる。結局はしんどいのに、そのしんどさが他の誰かに向けられて、その人に攻撃をすることになってしまう。

本当は、しんどくない社会を作るために、視線を外に向けていくことが必要である。身近に「心のやり場」を作ってはいけないのである。日常的なストレス解消に対しては、サンドバックを蹴ったり、他の趣味に没頭したりすれば良いのだ。それでも収まらない、いつまでも続く生きづらさであるならば、もっと建設的に社会運動をしなくてはいけない。

私は、今回の「相模原事件」も社会の生きづらさの根幹を現した出来事だったと思っている。

だからこそ、小さなことでも良いから、障害や病気を持っても人々が生きやすい社会にしていく「言葉」を発信していく必要があるのだと思う。

「言葉」は、自分にも返ってくる「コトダマ」なのだ。

この前、片付けをしていたら、その講演の後の感想が出てきた。全てを紹介することはできないので、以下に抜粋したものを掲載する。

「○○の方が大変」「あなたはまだ大丈夫」という言葉は無責任だと感じる。その人の抱える問題を大小で量って比較する。それはその人の問題に向き合うことにはならない。その人が抱える問題でその人が苦しんでいる。そこに大小は存在しない。問題が確実に存在するだけだ。比較するのではなく向き合う。そのことが必要なのかと思った。(10代)

多くの人はより悲惨なものと比較して考えることが日常的にあって、それが問題になっているのだと思った。「もっと辛い人がいるのだから、あなたの問題は大した事ない」とかそのような言葉で相手の辛い現状に目を向けない、辛さを軽く見積るということは相手を傷つける行為だと思う。辛いことを耐えるのではなくて誰かに相談したり、訴えたりすることも大切なのだと感じた。(10代)

自分自身に向いた攻撃性は、さらに進むと自分より弱い人に向かうのではないかと感じた。インターネットも普及し、色々な人と繋がることが可能になったが、簡単に匿名で弱者を非難できる環境になっている。また、ニュースの報道も、犯人の猟奇的な部分だけを全面に出し、その背景にある社会問題にはあまり触れず、考えようとされていない。私たち一人一人が問題について考え続ける必要があると感じた。(20代)

社会が個を尊重し聞きあえる社会になっていけるようにまずは家庭、地域、自分の周りからやっていきたいと思いました。(50代)

弱者に対する社会的意識の圧力は、日本の教育やシステムが作り出したものであると考えます。相模原事件の犯人の思想も社会が作り出したものであるとするならば、いつか私たちは無意識のうちに犯人と似たような思想になったり、既に自分の中にそういう思想があるのかなと感じました。そして登り口さん言っていたように、今の社会は自己責任という言葉が多く使われているように思います。その根元には他者への共感性の薄さだったり、無関心さなどがあると考えます。自分が弱者になる可能性を考えていないように思います。さらに障害者などの弱者のみ注目されがちだと感じます。(20代)

登り口さんのお話で「しんどい」って素直に言葉に出すことは障害者もそうだが健常者である私たちもすべき事だということを改めて強く思えた。(中略)相模原事件の話で歪んだ思想から事件が生まれ社会が沈黙したと仰っていて、私もニュースで見たとき言葉を失った。それがオリンピックなどもあってすぐ風化されてしまった。もっと色んな立場で考えていかなきゃならないのに「昔のこと」になって欲しくないと思った。(10代)

雨宮さんは私たちに優生思想を刷り込まれているという旨の発言をされていましたが、全くその通りかと思います。小学校時代から褒められる対象にあるのは優秀な生徒、先生に良いと思われることをした子でした。そんな子達を目指すように暗に誘導されてきたように今回感じました。テレビのコメンテーターによるコメントについて、番組内で紹介されたことについて、する、されるものですが、今のネット社会ではコメンテーターが発したことまでネットに載って、事によっては叩かれる状態になっているので、コメントする側もどこかで社会で良しとされる言葉を発する圧力がかかっていると思います。

子供のうちからいじめがあり、「いじめ」これも優生思想の表れで、「加害者(いじめる者)」は「いじめられる者(ターゲット)」を作りいじめることによって、自己の安定を測ろうと面があるように考えました。子供の話を社会に置き換えて見ますと、「加害者」は一般の人(あるは社会、その構造)で、「ターゲット」は社会的弱者(少数派の中から意見を表明しようとする人)であるように見えます。「加害者」は「ターゲット」ではないという事、自分は正しい、これが普通と思う事で、ある意味自分の世界を守ろうとしている部分は必ずあると思います。それで相模原事件の報道を見たときに、一種の気持ち悪さが残るのだと思います。(20代)

優劣という社会が作った価値の基準に惑わされることなく、ありのままの自分を認められるようになってほしい。