前にお伝えした「Your life is definitely yours.(あくまでも本人が主役)」の記事の続き。みなさんは、これまで、自分の人生について不安を感じたことはあるだろうか。その悩みは人それぞれ。その悩みに心を取られて、生活できなくなるときもある。

もし、そのような苦しいことがあまりなかったら、同じような悩みを持っている友人が近くにいたり、話を聞いてくれたり、手を差し伸べてくれたりする人がいたから、かもしれない。そういった悩みを理解してくれる人が多いことは幸せなことである。たとえば、「母ちゃんが宿題やれってうるさくてさ」「うちの会社、いつも残業ばかりで困っちゃうよ」「好きな人に振られちゃった、もう涙が止まらない〜」と言いたいときに言える仲間がいることだ。

もし、障がい者やその家族の立場になった場合、その状況で経験したことや気持ちを理解してくれる人が少ないと感じると思う。少し強い言葉を使うと、障がい者というのは健常者と比べて少数派であり、「この人、普通に話を聞いてくれるかな?」と疑ってから、話すかどうかを決める。たとえば、私が「ちょっと腰が痛くてさ」「先生に自分でやれって言われたけれど、筋肉を使いすぎると脳性麻痺だと辛くて」と言うと、健常者は重すぎると感じてしまう。

いくら言葉が話せる私でさえも、悩みを持つことやそれを少しポロっというのでさえも気がひけることがある。それなら、なかなか言葉を理解することが難しかったり、どう伝えたらいいのかわからなかったりする人の場合は、もっとハードルが高いだろう。

そのため、生活していく中で、いろいろ悩んでいるけれど、どうしていいかわからないときに助けてくれる人や考え方を知ることが大切である。この講演では、その大切さを一緒に考える時間になった。

これらのスライドは、知的障害の方にもわかりやすくしている。(ふりがなをつけ、文を簡単に、短くすると、だれにとってもわかりやすい。)

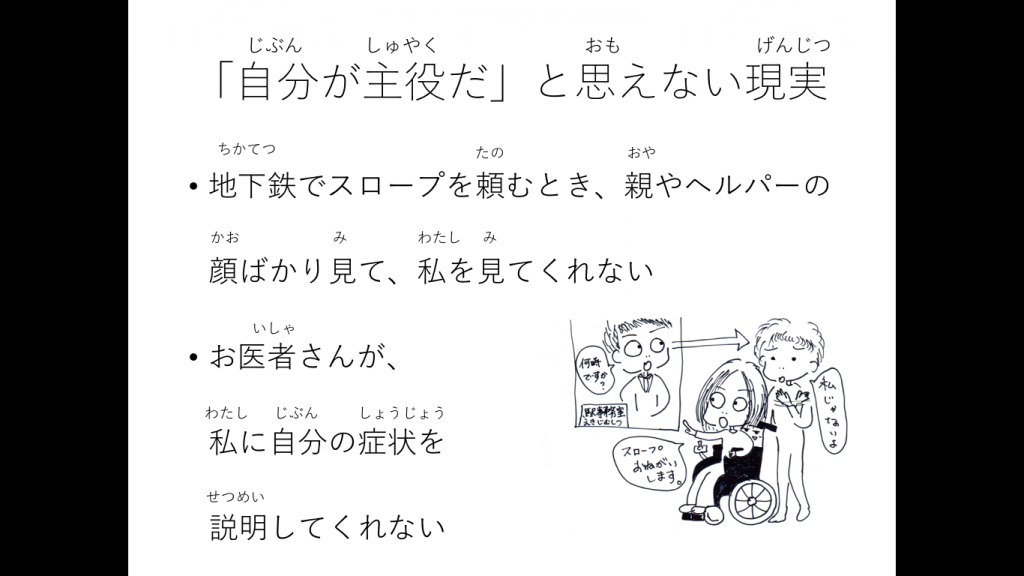

かなりイヤなことは、障がい者側が自分の言葉で伝えられなかったり、相手の言っていることがわからなかったり、経験がなかったりすると、周りの人が「あなた、こっちの服でいいでしょ」と、明日に着たい服でさえも決められてしまうことだ。その決めてしまう人は、たいていは家族、先生、支援者など、目上の人だ。しかも、年齢が本人より下であっても、支援者になったとたん、「〇〇ちゃん」「うん、そうだね〜」「えらいね〜」と子どものように話してくる人もいる。

これまで、周りの人が、本人より前を歩いていたのに、いきなり「経験を積んでもらわないとね」と対応を変えて指導的になったりする。その経験を取ってしまったのは、本人ではないのに。でも、そんなことを言っても何も変わらないので、みんなで自分の生活のことを考えよう!と気づいた人から、動き出していくことが大切だ。

私は、障がいがあることで、「自分が主役だ」と思えない経験をしてきた。この内容は、私自身の経験である。

これらのことを「あってはならないことだ」ということに気づくまでに、時間がかかった。なぜなら、みんなも我慢していたし、周りの大人たちの力のほうが強かったからだ。それに気づいてから、やっと、言葉にして話すことができるのだ。

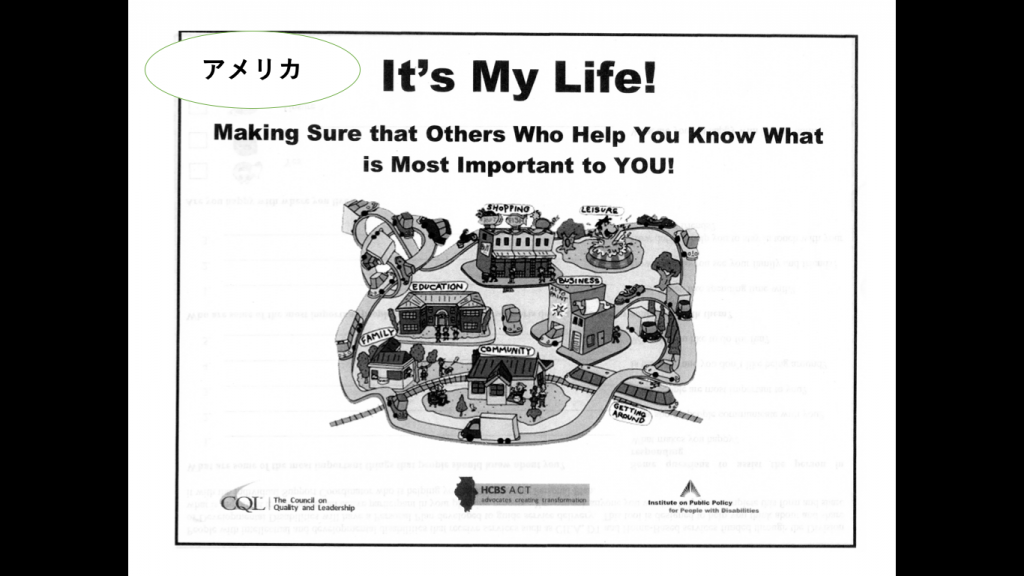

アメリカのイリノイ州で、障がい者の支援機関に研修に行ったとき、「自分にとって必要なことを周りの人に知ってもらう」ための考え方や、それを自分で整理できるワークシートがあることを知った。

下は、その一部を日本語に直したもの。

それも、「ただ書いて終わりではなく、書いたものを活かすために、どんなことをしていくといいのか」についても、考えられていた。準備のしかたもいろいろな方法があるようだ。

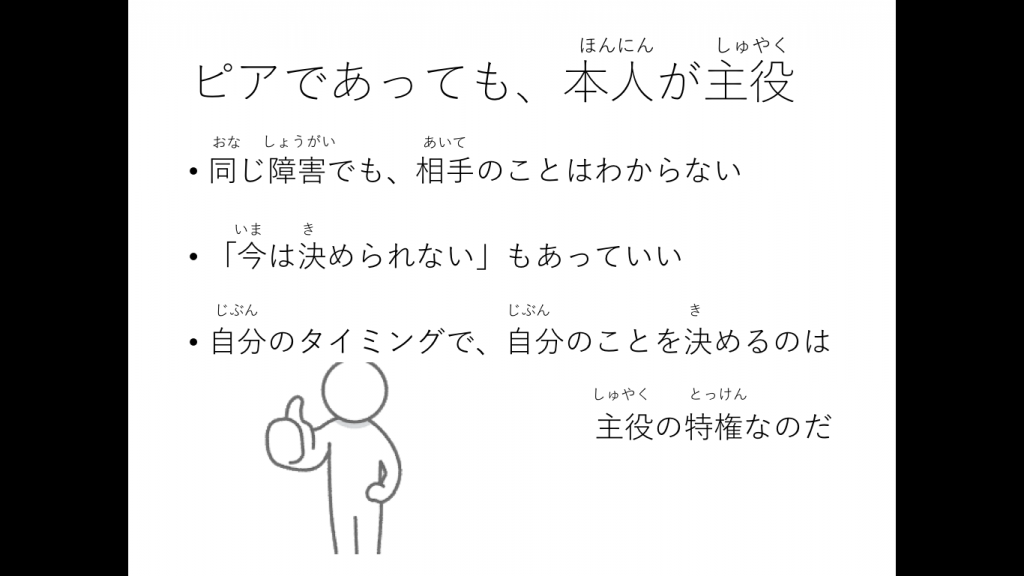

最後のスライドは、私が考えたものである。自分で決めて、それを周りに知ってもらうというのは、簡単なようで、難しい。ふだん、自分の好きなことや嫌なことを考える時間がなかった人、持たせてくれなかった人にとっては、それを考えることさえもエネルギーが必要になるかもしれない。

でも、人生は長いから、今からでも遅くない。そして、障がいのない方は、他人のことではなく、自分のことに目を向けて考えることが大切だ。その難しさを知っていれば、だれもが同じような目線で、人生を楽しめると思う。