以前に予告していた、NPO法人「飛んでけ!車いす」の会のイベントに行ってきた。

「飛んでけ!車いす」の会とは、2009年くらいからお付き合いをしていて、スタディツアーでバングラデシュに行かせてもらった。様々なボランティアが協力し合って、日本でいらなくなった車いすを修理してから、車いすが手に入りにくい国へ届け、全く外に出られなかった(家の中でさえも動けなかった)障害者の移動をサポートしている(詳しくは、NPO法人「飛んでけ!車いす」のホームページ)。

今回のイベントは、海外の障害者に目を向けるだけでなく、もっと身近な日本国内の障害者の生活について、改めて学んでいきたいという目的で開催された。他の登壇者とは顔見知りで、これを機会に久しぶりに再会した。大人になってからバイクの事故で障害を負った猪飼さん、誰もがかかる風邪により脊髄に病気を持った佐藤成二さん、そして生まれつき障害の私の3名。私たちは全く打ち合わせをしていなかったが、共通していたことは、自分がただただ生活している、やりたいことをやる姿を発信しないとならない社会であると思っていることだ。猪飼さんは、障害を負う前に山岳部にいて山登りが好きだったから、車いすでキリマンジャロに登り、佐藤成二さんは、車いすを哀れな目で見る社会を変え、障害者自身にも「私でもできる」と思ってもらうためにファッションショーのモデルを引き受けた。私は、日常生活そのものに困っている人が水面下でいるからこそ、日常の大切さを発信している。

前の記事にもお伝えしたように、札幌や札幌市外の高校生たちが主役となって、私たちに事前のインタビューを行ってきた。当日は、ワールドカフェ形式でグループで話し合いをしたときにも、高校生たちがリーダーとなって進めていた。「車いすで雪道で不便に感じること」「社会はこう変わるべき」などのテーマで、参加者(8、9名くらいのグループが3つ)とともに話し合った。自動車から歩道にいる車いすが見えにくいことについて、「車いすの人が目立つ旗を立てると良いのではないか」という意見にとどまっていたときに、リーダー役の高校生が「先ほどから、その人が変わることの話が出ていますが、そうではなくて、社会がこう変わるべきという意見はありませんか?」と切り替えした。とても良い感覚を持っていると思った。

最後は、全グループの報告を終え、「障害者であることで、他の人が当たり前にできることができない社会であることを初めて知った。今回の色々な発見を広めていくには、SNSだけでなく、参加者一人ひとりが帰宅したあとに、家族や友人などの最低2人には、学んだことを話すことが大事である」ということが共有された。

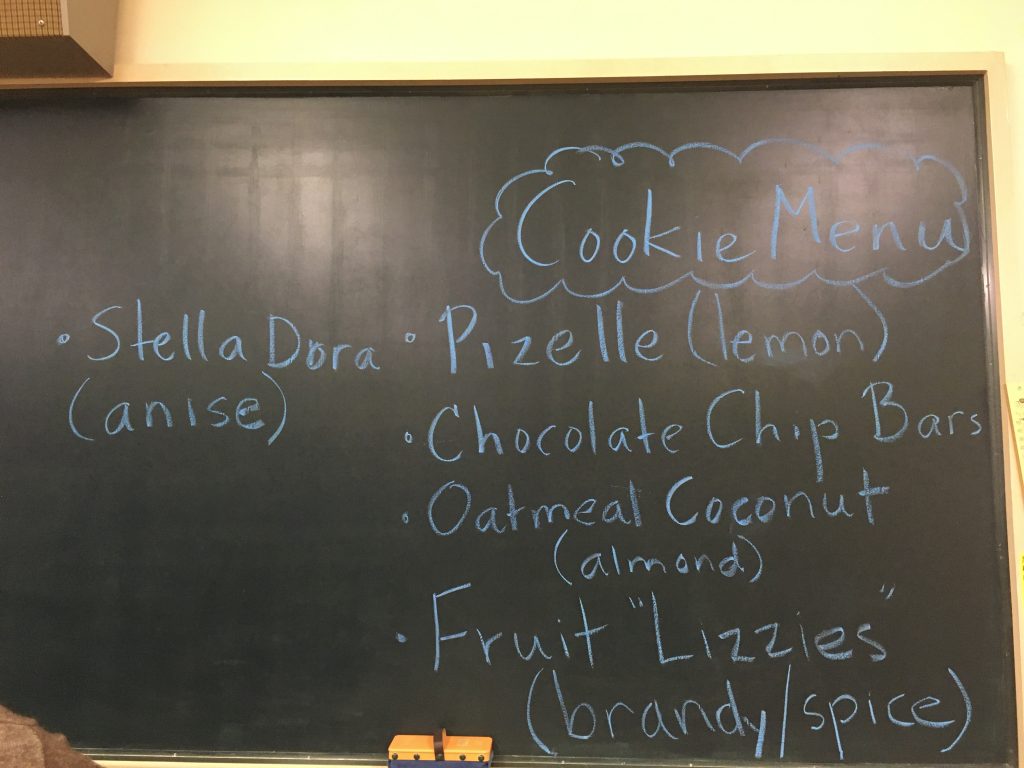

グループの時間には、美味しい美味しいアメリカンクッキーをいただいた。アメリカ人のスタッフさんが時間をかけて手作りしてくださった。スパイスやラム酒などが入っていて、お菓子ではなく、ご馳走をいただいた気分だった。

私は、今回のイベントは、スタッフさんのご協力のもとであったとしても、高校生たちの貪欲に取り組む姿とシンプルに考える頭の柔らかさのおかげで大成功だったと思う。

「飛んでけ!車いす」の会のスタッフの皆さん、ありがとうございました!