北広島での講演の2回目は、

石狩圏域の特別支援教育に携わる

先生方へのお話しです。

「自分らしく生きるには

~インクルーシブ教育について考える~」

というテーマで1時間半程度

お話しさせていただきました。

「自分らしく生きる」というのは、

実は、障害があるなし関係なく

簡単なことではないと思います。

こうしなければならないという固定概念。

他人との繋がり方がわからない恐怖。

やっても成果が見えない不完全燃焼。

努力したって無理というあきらめ。

社会が窮屈と感じるけれど、

どうしようもできないという閉塞感で

いっぱいになってしまう。

障害のない人と言われる人は、

無理してでも頑張れちゃう。

しかし、頑張れなければ落ちてしまう。

障害のある人の場合、

そのような頑張り方はできない。

人間がいかに弱点があるか知っていて、

弱点がある中でも生きられる社会を作ることができる。

お店に段差があって入れなければスロープをつければいい。

スロープをつけていない店では、

なぜか足で歩ける人が酔っ払ったり、段差を見落としてこけてしまっている。

身障者トイレしか用を足せない人がいる。

私も、その1人。

車いすだけではなくて、

一見どこも悪くなさそうでも、

膝を汚して曲げられない男性が使っていた。

「申し訳ありません。」と言いながら

事情を説明してくださった。

なぜ誤ってしまうのか?

それは、関係ない人も使ってしまうから。

ただ着替えや友達との化粧、歯磨きのためだけに、

そのトイレを使う人もいて、

出てくる時も、無表情で出てきて終わり。

他のトイレでは使えないから、

それを必要とする当事者が声をあげて

作られたことを知らない。

生きる上で必要なことを

常に発信しなければならない状況に

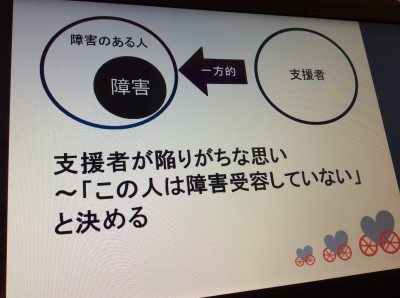

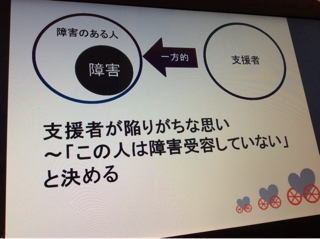

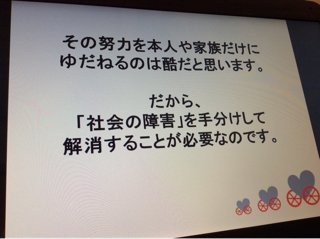

立たされているのが障害だと思います。

障害者が劣っているのではなく、

とても高度なレベルを求められているのです。

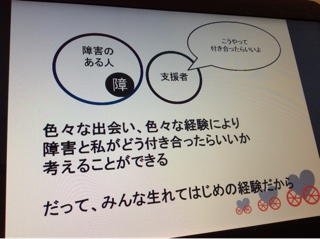

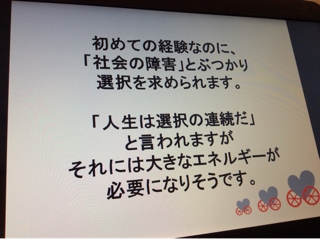

自分の症状を受け入れて、

社会の中で自分らしく生きるには、

相当の時間と労力が必要なのだ。

私が普通小学校に行くのに、

校長先生にお願いに伺わなければ行けなかった。

それでも6年間通って、

そのうちに車いすトイレやスロープができた。

病気がちや足に怪我した生徒も

過ごしやすくなった。

もちろん、トイレが広いことをいいことに遊ぶ生徒も現れる。

でも、子どもだもん。

そういう思い出をたくさん作っていくと

大人になっても、車いすの人のことを気遣うことができると思う。

そのようなエピソードが

たくさんあれば住みやすい社会になるだろう。

インクルーシブ教育は、

そのようなことを子どものうちから

行うことだと思う。

そのためには、先生方のお力が必要なのです。

私のエピソードを交えてお伝えしました。

ありがとうございました!