疲れを放っておくと、いずれは体が痛くなり、精神的にも「もういやだな。」と参ってきてしまう。障害のある人や高齢の方は、毎日のように体の負担を感じている。案外、健康と言われている人々の方が、最後の最後まで頑張ることができてしまうために、気づいたときには、体も心もボロボロになっていくことが多いかもしれない。

私は、これまで、体の不調のサインを感じとる方法を考えてきた。今日は、自分で体調をコントロールする方法を考えてみたい。

「これやばい」と最終レベルの体調不良をイメージ

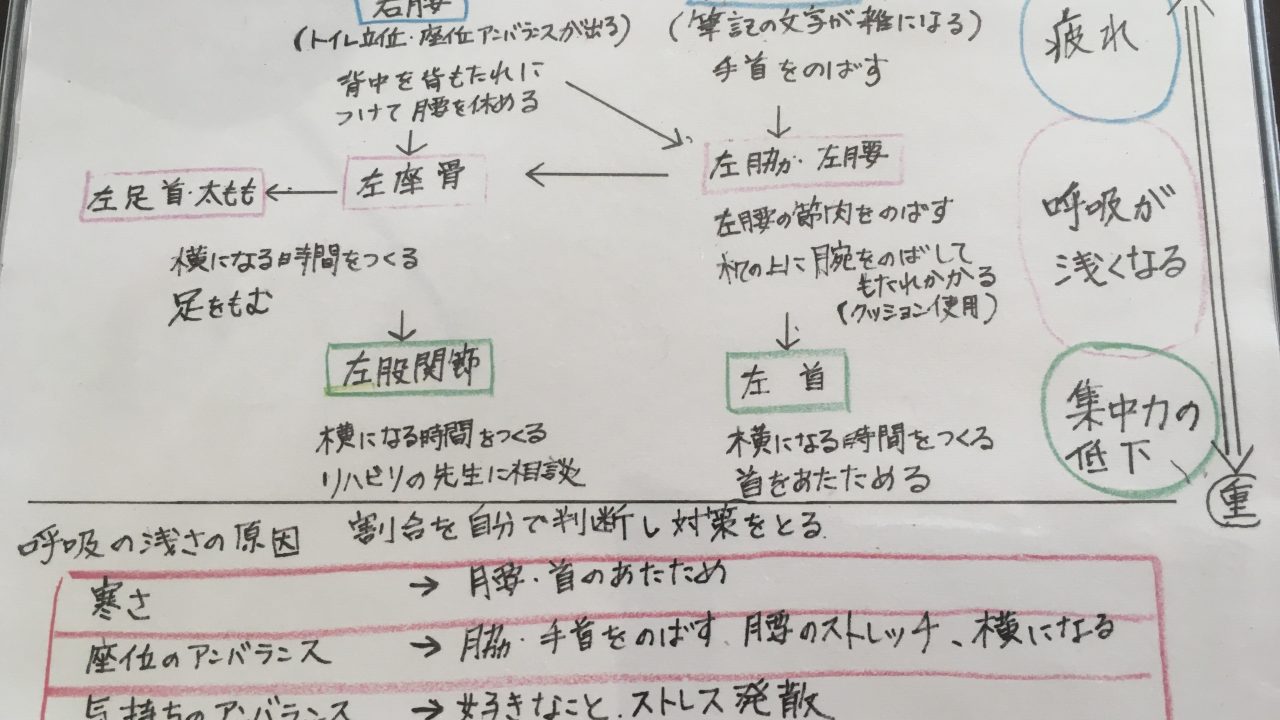

下の写真の図式は、私の体調の変化のパターンを矢印を使って流れを描いたもの。体調の変化があっても、どうしても働きたくて、いろいろ自分の体調の分析をしていた。

まず、下のリストについて、考えてみる。青字が私の場合。

青字の部分を、自分の状態に当てはめてみよう。

- 私は、最終的な体調の悪さは、「頭痛」だ。

- レベルは、「思わず口に出したくなるほど、痛く、我慢できない状態」

- その状態では、「寝込んでしまって、仕事も生活のことも何もできない」

- 本当は「回復も遅いし、辛いし、やりたいことができないので避けたい」

①最終的な体調の悪さは?

↓

②そのレベルは、どんな状態?

↓

③その状態になると、どんな支障が出る?

↓

④本当はどうしたい?

「最終レベルの手前」の症状や状態をふりかえる

たいていは、最終レベルの体調不良になる前に、いろいろな体や心のサインがあったはず。

そこを見逃してしまうために、いつの間にか最悪の状態になってしまう。

それを避けるためには、「その前に、なんか違和感やしんどいことはなかったかな」とふりかえってみる必要がある。

私の場合は、

眠い、集中力がなくなる、イライラする、食欲がなくなる、ため息をつく、声が小さくなる、呼吸が浅くなる、起きていることが辛い、首が痛い、足首が痛い など

とにかく、思いつくことは全部書き出してみる

体調不良とともに、ほかに、どんな変化があったのか?

思いつきのままに書いた「体調不良の状態」とともに、

ほかに、変化していることはないだろうか。

私の場合は、「体のバランスの変化」と「筆記の字」

に現れ、それは「体の痛みの箇所」によって変化していた。

私の場合は、以下のように「体の痛みの箇所」が変化する。

- 右腰と右手首に痛みと動きづらさが生じる

- 左腰、モモなどの下半身に負荷がかかってくる

- 左の首や左の股関節が痛くなる

それらとともに、

- 疲れを感じる

- 呼吸が浅くなる

- 集中力が低下する

といった二次的な状態が生まれるらしい。

私は、体の部位の痛みやコリ・張りに注目したが、

人によっては、「心の状態」「人への関わり方」「食欲のあり方」など、尺度を変えた方がいい場合もある。どの尺度にするかは、「いつも悩まされている変化」に注目してみると選びやすいかもしれない。

体調不良を、さらに加速させる要因を見つける

最初に書いたように、

本当は「回復も遅いし、辛いし、やりたいことができないので避けたい」ので、

体調不良を「もっと体調悪くなれ〜」と助けてしまっている

「できごと」と「対応方法」を見つける。

私の場合は、

- 寒さ

- 座位のバランス

- 気持ちのバランス

そして、それらのできごとをゆるめる対応方法は、

- 体を温める

- マッサージ、横になる

- 好きなことをする、ストレス発散

体調不良にコントロールされる→体調をコントロールするへ

正直にいうと、このチャートをつくって携帯していたのにも関わらず、体調を崩すという結果になった私。というのも、これをつくったのは、8年前のことで、最近は、このチャートをどこかに失くしてしまっていた。

ここで大切なことは、チャートをつくることが目的ではなく、自身の体調をコントロールできるということに気づくことだ。体調不良さんに、自分をコントロールされてしまうのではなく、サインを感じ取るセンサーを持っておくことが何より大事。そのセンサーを持つために、あえて書き出したり、図式化したりするということだ。ちなみに、自分で書かなくても、家族や友人に話すだけでも、頭で整理でき、他人にも知ってもらうこともできる。その方が一石二鳥かもしれない。

気ままな人生や生活を送るためにも、歳をとるごとに必ずやってくる、体調の変化にも対応できるようになるといいかもしれない。

- 体調不良の最悪レベルを見つける

- 本当はどうなってほしいか?を忘れずに

- 「最悪レベルの手前」の状態を思いつくままに書く

- 体調不良とともに、ほかに、どんな変化があったか考える

- 体調不良を助けてしまうできごと・対応方法を考える