目次/Contents

お互いに対策を心がけられる安心感がいいね

この時期もまだまだ肌寒い。今日も空気の入れ替えをするために朝から窓を開けてもらう。

私は、1日3、4人のヘルパーさんが来る生活をしているため、人と会わないわけにはいかない。1ヵ月に15人程度がローテーションで来てくださる。トイレや入浴、着替えや家事、ベッドに移ったり、ベッドから起き上がったりするときに、ヘルパーさんが介助してくださる。

新型コロナウィルスが全国で蔓延してから、もし、自分がかかれば一気に生活ができなくなってしまうと恐怖心を持っている。それはどうしても避けなければならない。

今日の朝のヘルパーさんは、ご自身から「アルコール消毒しますか」と聞いてくださった。前に、電気のスイッチやドアノブなど、ヘルパーさんが使うところ全てをアルコール消毒してもらっていた。

私は、かなり口を酸っぱくして、「ここ拭いて、ここ拭いて!」とヘルパーさんに頼んでいた。すべての人にやり方を伝えていないが、少しずつ何人かの人に覚えてもらうようにした。エタノールももう少しで尽きてしまう。次亜塩素酸ナトリウムで、消毒液に代わるものをつくろうか迷っている(家庭でも作れると言っている情報もあれば、危険だから避けるべきと言っている情報もあるから、混乱する)。

とにかく、少し神経質かもしれない、と思われるほど考え、より正しい方法を伝えた方が、お互いのためになると思いながら、ヘルパーさんにはハッキリと伝えるようにしている。

今日のヘルパーさんは、率先してアルコール消毒をしてくださった。こちらが、「してください、してください」と頼むのも、ちょっとしんどくなってきため、ヘルパーさんからも積極的に協力してくださると、やっぱりありがたいと思った。もちろん、日ごろから健康のまま、訪問してくださるだけでありがたいのだけれど。

そのように神経をとがらせながら、ヘルパーさんと穏やかにコミュ二ケーションを取るのはなかなか難しい。

家庭内での言動の暴力も多くなってきているとニュースで流れているくらい、生活や仕事に苦しくなってくる中で、良好な関係を築いていくには、お互いの意識とサポートが必要だ。

ときに笑い、ときに真剣に、この状況を一緒に乗り越えることが大切だと思う。

在宅ケアで気をつけていることは、家族の住まいでもやるべきかもしれません

さて、ヘルパーさんと一緒にいることが多い高齢者や障害のある人は、毎日のように複数の人と会っている人も多いだろう。そのために、家族と一緒に住んでいるよりも、もっとお互いに気を遣っている。

私ができるかぎり気をつけていることを紹介していきたいと思うが、それは、利用者とヘルパーさんといった在宅ケアの場面に限らず、家族同士の生活でも気をつけなければならないことであると思う。

家族は、他人ではないのかもしれないが、持っている体はまったくの別なものである。家の中でも気をつけることはもちろん、外で友人や同僚と飲食を一緒にすれば、外出中に得たものを家族に移すことだってある。

ちょっと気をつけすぎているくらいの私のやっていることを知ることで、何かヒントになれば嬉しい。

もっといろいろやっていることがあれば教えてほしい。私も、常にいろいろ調べているところで、今わかっている情報で「今やるべきこと」を考えるようにしている。なので、全く正解かどうかわからない。しかし、新型コロナウィルスではなくても、もっとシンプルに考えると、自然とわかってくるような気がする。そろそろ、あいまいなことは置いておいて、今やっていることをお伝えしようと思う。

気をつけることは、たったの2つ。だけど…

- 外から持ち込んだものは自宅の中に入れないこと。

- 自分の体内にあるものを相手に移さないこと。

本当に、シンプル。深刻な情報や、難しいことを聞いても、頭に何も入ってこない。入ってくるのは、見えない不安だけ。

「次の行動」に移すには、たくさんのことを聞いたり、見たりしても、それらをシンプルに自分に落とし込んでいくことが必要だ。

しかし、少し横道にそれるが、自分にしっかり納得がいくように落とし込むことができていない人が、不要不急の外出をしてしまうのではないかと思う。不要不急の外出も、その人にとっての「次の行動」ではあるが、「こんな状況でも堂々としていればいい」「ちょっとの時間なら大丈夫」ということを言い聞かせて、わざと反対の行動を取ってしまっている場合は危ない。

また、「野外だから大丈夫」と思って、公園にたくさんの人で集っても、「本当に必要な行動」を理解していないと言えそうだ。

「外から持ち込んだものを自宅の中に入れない」ということは、「外からの持ち込みを減らす」と「自宅に入る前に ”どうしてもついてしまったもの” をキレイにする」の二つの行動が考えられる。

「自分の体内にあるものを移さない」ということも、外ではしゃいで遊んだり、井戸端会議を開いたりしていたら、知らないうちに、唾が飛んでしまうことも考えられる。そのために、2mくらいは距離を置くことを勧められているのだと思う。

「いつ終わるのかもわからないから、好きなことしてもいい」「あの人も外に出ていてうらやましい」「私は行きたくないと思ったけれど、断れなくて」「家族の元に帰りたい」という気持ちは、不安であるほど、「うん、うん、そうだよね」とわかる気持ちだ。

しかし、不安や焦立ち(いらだち)による反射的な行動ではなく、シンプルな規則から始めて、「具体的なやるべきこと」をしていこう。

そして、そのことを家族や、一緒にいることが多いヘルパーさんに伝えていくことが大切である。それは、一人でやるよりも、多くの人がやったほうが、効果は何倍にもなるからだ。

具体的に何をするか?まで、きちんとルール化

気をつけることが決まったら、あとは「具体的なやるべきこと」をしていくのみである。しかし、人間は「同じ行動をずっと守れるほど完璧ではない」から、自宅であっても、会社だと思って、ルールを書いて貼っておくといいと思う。

私の場合、複数のヘルパーさんが来るため、全員に同じことを守ってもらうために、メールや口頭での説明だけではなく、ルールを書いて目に見えるようにしている。

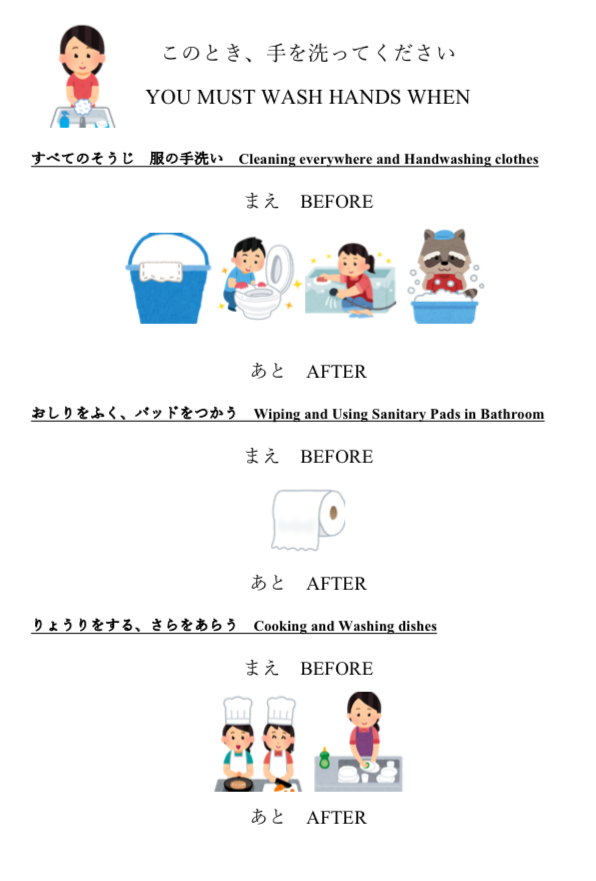

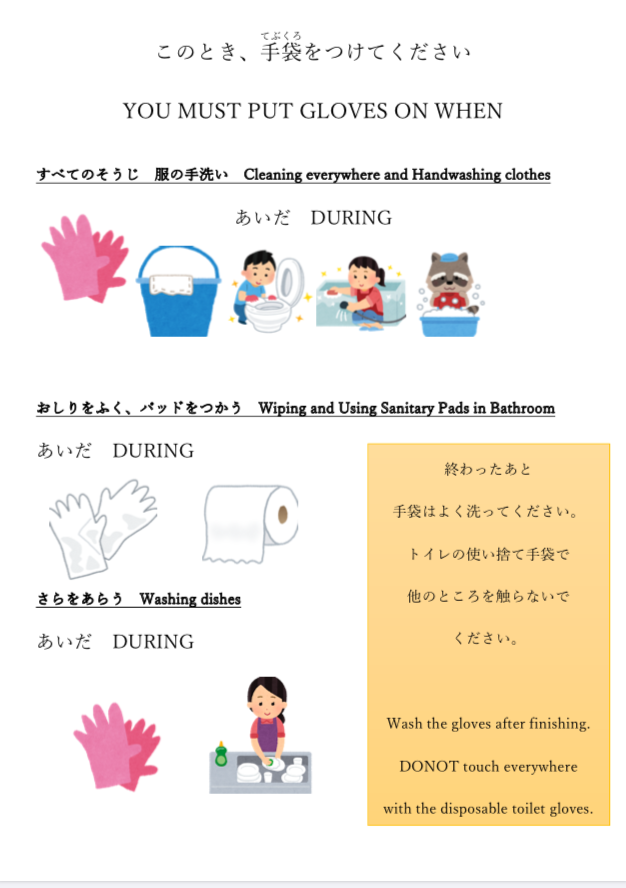

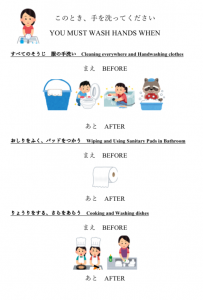

例えば、いつ手を洗うのか、いつ手袋をつけるのかといったことだ。

下のように、シンプルに書き、イラストも加えてみた。英語圏のヘルパーさんもいるため、英語も書き添えている。(後のページにも大きいものを貼っています)

「そんなことくらいわかっているよね」という根拠のない思いは、自分に対しても、相手に対しても持たないほうがいい。

人間は、1日に何度も「うっかり」して忘れる生き物だと思うようにしている。

私は、幼いころに、釣り堀(つりぼり)や魚、竿(さお)をおりがみでつくり、「さかなつり大会をひらきます!」とポスターを手書きでつくっていた。参加者は、父か母か、兄か…なのに(笑)

子どもが家族用に「コロナに負けないためのルール。守らなかったら、ご飯のおかわりなし」というポスターをつくるとおもしろいかもしれない。

子どもも一緒に、楽しく、コロナ対策の一員として、やっていこう。

外から持ち込んだものを自宅の中に入れない

これもシンプル。

- 手洗いと、うがいをする

- 手をアルコール消毒する(消毒液があればいいが、なくても、手洗いだけで十分と聞いています)

- できれば、服を取り替える(難易度が高すぎるけど、これをしておくと安心。部屋着に取り替えたらいいんじゃん)

- できれば、マスクも取り替える(マスクは、使い捨てマスクと布マスクを合わせて、1日に少なくても2、3枚持っておく)

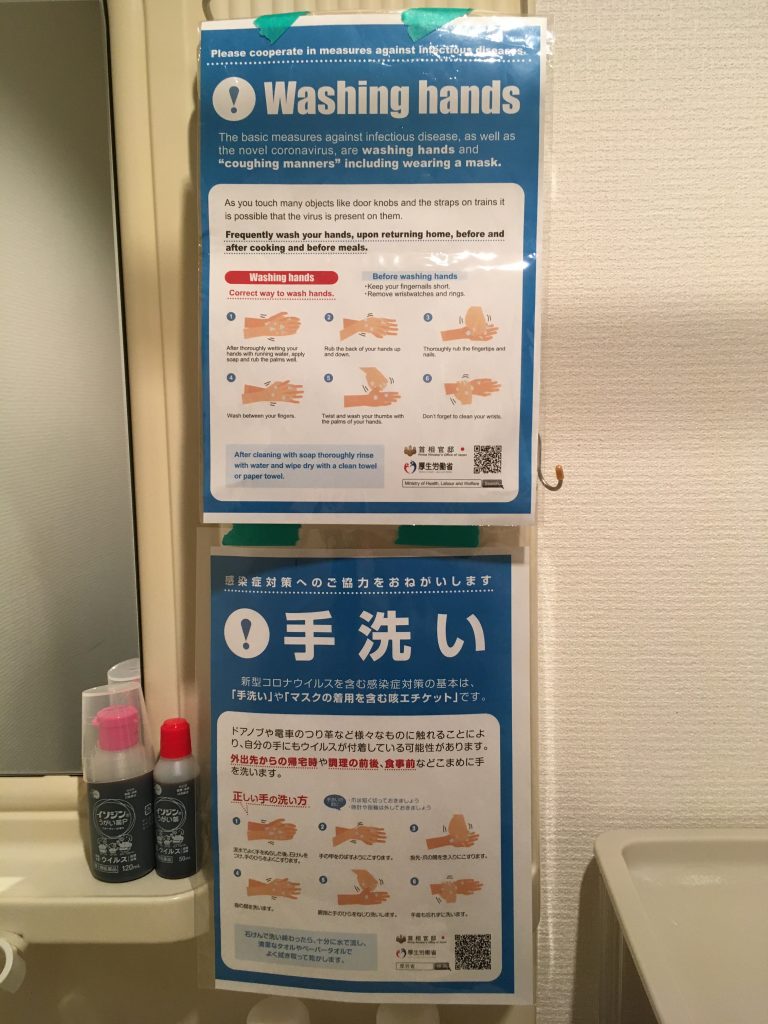

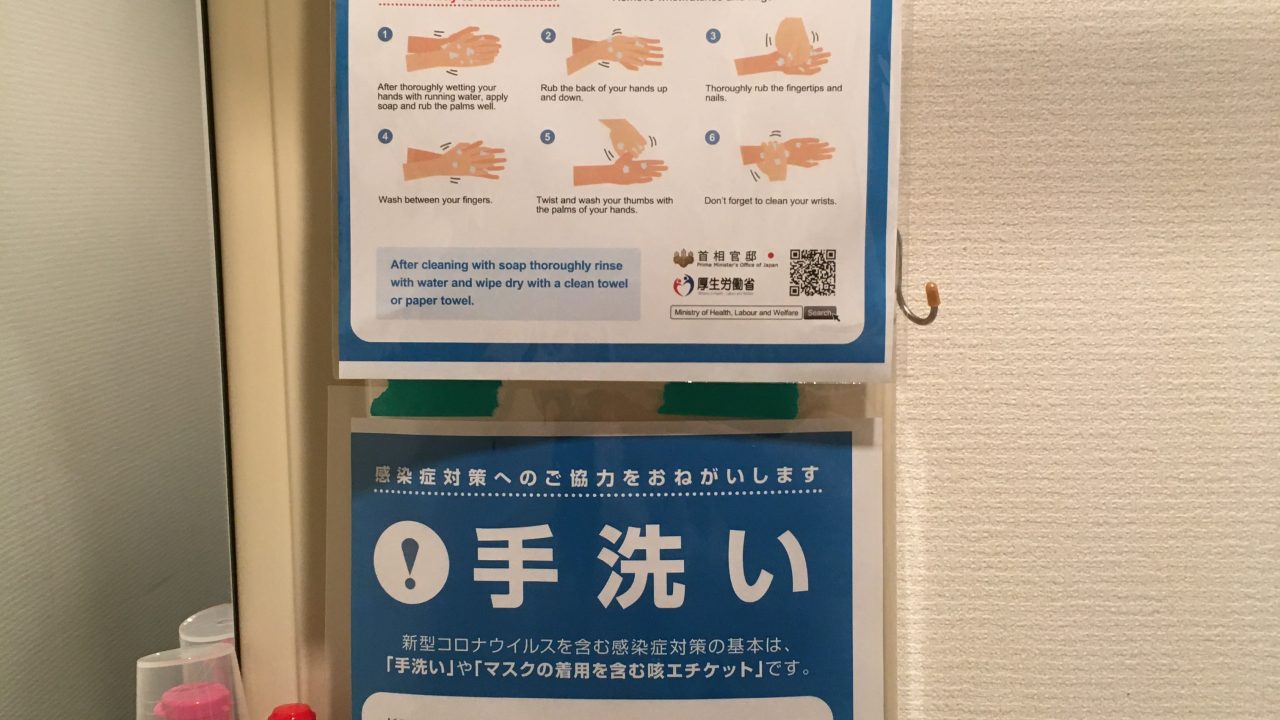

ちなみに、私は、手洗いの正しい方法を洗面所に貼っている。

海外から来た方は、「この方法を初めて知った」という。日本人の文化の一つかもしれない。たとえ、日本人であっても、ヘルパーさんが手洗いにかける時間は違う。

クルーズ船で救助にあたった自衛隊の皆さんもやっている方法で、感染者は一人も出なかったそう。一番のいい予防法は、本当にシンプルなことかもしれない。

自分の体内にあるものを相手に移さない

これもシンプル。「絶対にやること」「本当はやったほうがいいこと」を分けてもいい。もし、家族内で感染者や、風邪の症状が出た場合は、「すべてやる」にレベルを引き上げていく。

レベルを引き上げても苦にならないように、「一度やってみる」「1週間に1回は、すべてやる習慣をつける」といい。

- 自宅でもマスクをする(家族と一緒の空間にいるときは)

- トイレをした後は手洗いをする

- トイレを流すノブを使った後にアルコール消毒する

- 人の歯ブラシに触れないように、自分の歯ブラシは自分のところで保管する

- 家族や利用者のトイレ、歯磨きなど、体液に触れるようなお手伝いをする場合は、必ずビニール手袋をする

- ビニール手袋は、さらにビニールの袋に密閉して捨てる

- いちど捨てたゴミは、素手で触れないように、他の手袋を使うか、手に触れずに包んで捨てられるように、最初から袋をゴミ箱にかけておく

- 何度も使う厚手の手袋の場合は、使うたびに、使う前にハンドソープで洗い、使った後にもハンドソープで洗う

- 手洗い後に拭くタオルを共有しない(一人ひとりがハンカチを持つ)

コロナ対策をしている自分の気持ちを話しています

Youtubeでコロナ対策をしている自分の生活について話をした。その中で、健康で平和な気持ちを持ちつづけていくために、心がけていることを話した。

それは、「コロナの話は、ほどほどにする」ということ。

テレビも、インターネットも、ラジオも、コロナの情報で持ちきりだ。それをずっと聞いていると、いいことはない。

ニュースは1日に1回知っていればいい。そして、自宅の中で対策をしているなら、それ以上は、コロナについて考えなくていいと思う。

お菓子や食べもの、お笑い、ふざけ合い、カードゲームなど(深く考えすぎそうなので、人生ゲームはやめたほうがいいと心から思う)、たわいのない会話をする時間もつくっていこう。

今日の写真とまとめ

〜長くつづいてもいいように、少しずつ動いて準備を

今日、お伝えしたことが、コロナをすべて防げているかといったら、私にはわからない。明らかに正しくないことはしないほうがいいが、「完璧ではないかもしれないこと」も、やってみるべきである。

私も今の方法から変えていくかもしれない。

一番大切なことは、そのように具体的な行動をしていくことで、この状況を受け入れつつ、「自分たちの幸せを変えない方法を見つける」ようにすることだ。

人と話をすることが、自分にとっての幸せなら、「接触してはいけない」ことを受け入れて、「オンラインでの会話をすることで、幸せを保つ」ことをすればいいだけのことだと思う。

もう、「自分のやりたいようにする」か「一歩も外に出ず我慢する」か、の二択ではなく、シンプルなルールを守りながら、いかに折り合いをつけていくかが、私たちの勝負なのだと思う。

もし、この記事がお役に立てられたら、ぜひ誰かにも広めてください。

今日も、読んでくださりありがとうございました。