病院や入所施設の天井は、無数の点々が散らばった模様である。場所によっては等間隔の模様であるものとそうじゃないものがある。

私は、15年間、肢体不自由の障害のある当事者として、学生や福祉従事者に、障害のある人が見える景色を伝え続けている。

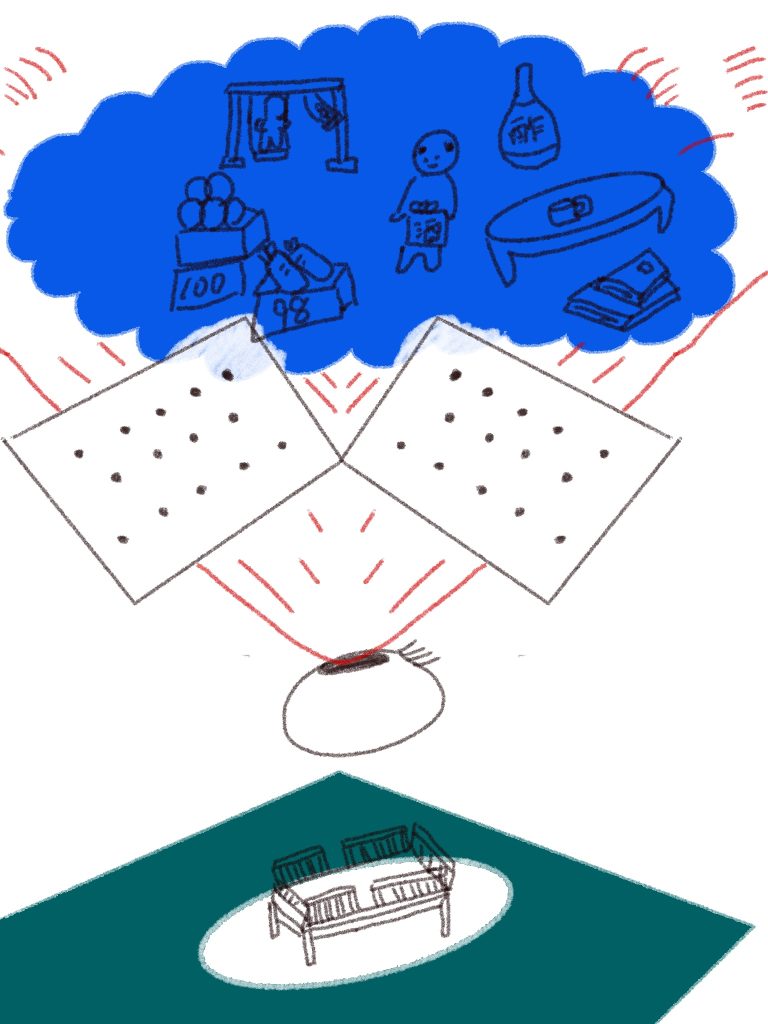

20年前、私は転々模様の天井を眺めて1日が終わる日を過ごしていた。その模様で絵が浮かび上がらないかと探せるくらい時間はたっぷりあった。

今は、自分の周りにはリビングの部屋、調味料がごちゃごちゃに立っているキッチン、読みかけの本、安い八百屋さん、公園で遊ぶ子どもたち、酒屋のおっちゃんなどが景色になった。北海道から関西に移り住んだことにより、周りの人の言葉も、肌で感じる湿度も、スーパーに並ぶ野菜も変わった。あっという間に、1日1日が過ぎていくようになった。20年前は、そういう変化を感じることができるようになると思わなかった。

学生への講義や福祉従事者への研修では、まず自身の見えている景色を客観的に見るように促している。それを世界と呼ぼう。たとえ、目の見えない人の世界について考える。目の見えない人は空気の流れを読むという世界を持っている。私は目が見えるので、その世界がわからない。わからないことに気づくのと同時に、自身の世界がわかって他人のそれがわかり始める。さらに、もっと色々な人が体験している世界を知ることで、自分の世界は無数にある世界のうちの一つなのだということに気づく。

最近、私のヘルパーだった友人が、「ヘルパーとして自信がなかったのですが、みちこさんのところで働いて、肩の荷が降りたんです。」と言ってくれた。当時、彼女は動きがぎこちなく頭で考えてしまっていたので、真正面から向き合って、彼女の様子を正直に話したことがあった。「こうでなければならない」という発想は自分も相手も縛ってしまう。無数にやり方も生き方もあると思えば、苦しくて違和感を持ったときにすぐ気がついて修正しやすくなるのだろう。

私が見てきた天井の世界は、案外広かったのかもしれない。もちろん、そう思えるのは、福祉の制度ができたことで、一つの世界に縛られない生き方が社会に示されたからだ。そういった景色を伝えることが私の一つの役目だと思う。お互いの景色が見えることで、だれもが生きやすくなるような世界を作れるかもしれない。ほんの少しずつ。