この前まで暑くなってきたなと思っていたら、また少し肌寒くなっています。関西に住んで気づいたことは、日中と夜の気温差が大きいこと。その場所、その場所で、天候の特徴が違うので、気をつけなければいけませんね。

目次/Contents

「人生をよりよく生きていくための教育」が、

どうして障害者に必要か?

さて、今日は、「障害のある人が人生をよりよく生きていくための教育」について書いてみたいと思います。

障害者として生きていると、社会の生きづらさが見えることが多く、そのたびにどうしたらいいか、悩んでしまうことがあります。もちろん、それは、障害者に限らず、誰もが経験することでもあると思いますので、ぜひ続けて読んでみてください。

私は、子どものころから、障害のある自分が嫌で、自信がなくて、周りのことを考えすぎてきました。そのため、今でも、自分らしくコミュニケーションが取れないと感じることがあります。やっと、同じ年代の健常の人と自然に話せるようになった、というのが正直なところです。

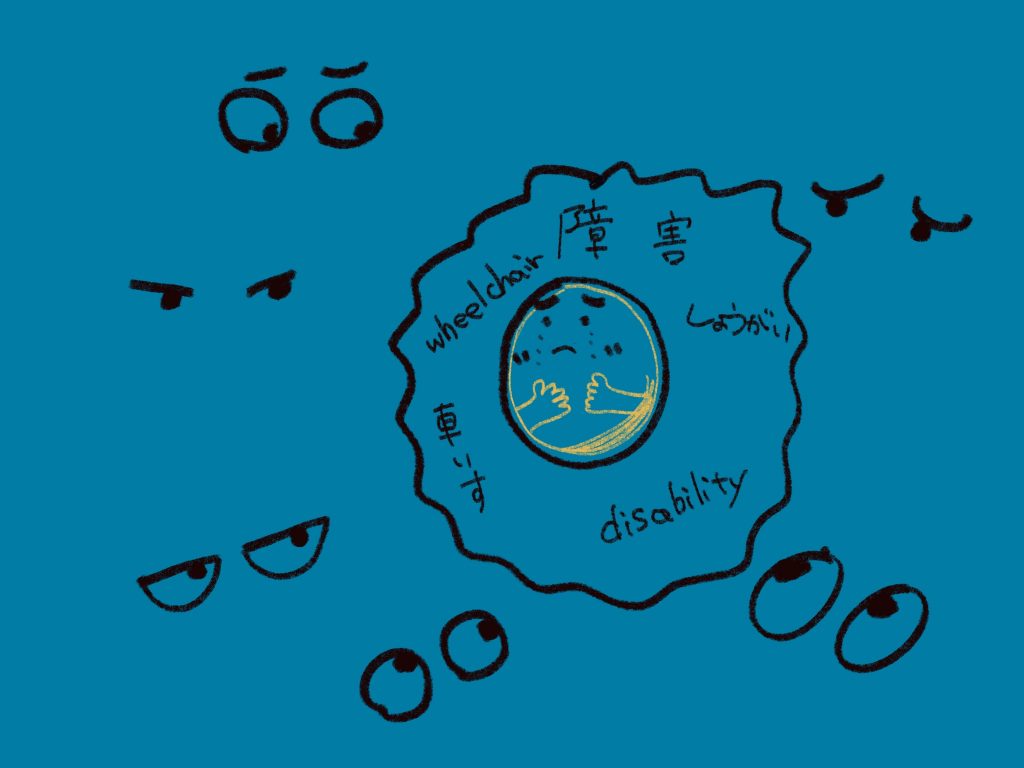

大人になってから、その状態は「自分だけのせいではない」ということがわかりました。もっとわかったことがたくさんあります。障害という部分は、私のすべてではなくて一部であること、でも、社会は「障害者」という色メガネで人を見てきたために、私も自分の人格が「障害者」でできているような気がしてしまったこと、周りも私も、私の中の本当のキャラクターを「障害者」という色メガネで見ることばかりしていたこと、などです。

そのようなことがわかったのは、友人や恋心を抱いた人と出会えたからです。しかし、その出会いを作ることさえも簡単ではありませんでした。そもそも、バリアだらけの学校しかないために同世代と出会う機会すらない、車椅子で入れる職場や場所がないために、職場で友人や恋人を作ることや、上司に褒められることすらできない、ヘルパーさんにデート中の介助のことを相談できなければ、いつもヘルパーに囲まれた生活しかできない、など一筋縄ではいかなかったのです。学生時代の私は、学校の放課後に、ただただマクドで友人と過ごしていたら、いつの間にか好きになって付き合っていたという経験は、あこがれでしかありませんでした。

もちろん、本人の努力は必要ではありますが、その努力ができるステージすらなかったのが現実でした。特に、学生時代は、「健常者は完璧に自分のことができている人」だと思ってしまうほど、周りからの指導が厳しかったのです。完璧な生活をしている人はほとんどいないことがわかると、「もっと、生活に直接関係のある学びがほしかった!」と叫びたいほど後悔しています。他の人も、そんな後悔を何度もするより、色々な努力をできるステージに立って、一度しかない人生を楽しんでほしい!…そのように思っているので、どんな教育があったら、良かったのかを私なりに考えてみることにしました。

こんな授業を受けたかった!

みなさんはどんなことを習いたかったですか。

「障害」とは何か(疾病と、社会の障害について)

親の心理と社会に出る子どもの心理

学校で学ぶこと、社会で学ぶこと

健常と言われている人を含めた社会の特徴

自分の体を大切にすること

恋愛・セックスについて

病院やリハビリテーションの先生との関係づくり

就職活動の方法

学校卒業後の友人づくり

同世代の健常者と関係を近づける方法

自由に遊びを創造する考え方

障害者が受けられる制度・サービス

役所への申請と求めている支援の探し方

色々なツールを活用する方法(福祉用具、100円ショップの便利グッズ、スマホ、オンラインなど)

地域への参加の仕方(町内会、防災訓練、ボランティア)

多様な生き方(LGBT、世界各国の障害者の生き方)

多様な働き方

地域で生活している障害者の暮らし

自己紹介を極める

ディスカッション

自分の思いと相手の思いを尊重する方法(アサーティブコミュニケーション)

怒りをコントロールし、自分や周りを変革する方法(アンガーマネジメント)

自分の持っている良いところや能力を知り、アピールする方法(セルフプロモーション)

相手を知る質問方法(有意味なコミュニケーション)

伝えたいことを表現する方法

人生プランの作り方

オンラインの活用

SNSの活用

日常的なエクササイズ

瞑想(メディテイション)

第二言語を学ぶ(英会話など)

障害者スポーツ

体のメンテナンス

心のメンテナンス

体や心を元気にする食事

体を温める方法

安眠のための生活習慣

年齢とともに起きる病気との付き合い方

メンタルフレンド

どんな障害があっても参加できるように改善を求める方法

障害者差別とは

誰かのために発言すること、社会を変えること

世界の社会の課題(環境、貧困、格差など)

言葉を飲むと、理解されないまま。

言葉を使えるようになることで発展していく。

子どものころに、施設に暮らしていたとき、介助をしてもらった後に「ありがとうと言いなさい」と周りの大人(施設の職員)に言われました。やってもらったことに感謝してお礼を言うことは自然なことだし、そうすることでお互いの関係も良くなっていく…それはよく理解できます。

でも、トイレ介助をお願いしようとすると「また、トイレに行くの?」と言われたり、体が痛いのに無理に動かしたりされて、トイレに行くのはストレスでした。「ただ用を足す」だけなのに、そのストレスを我慢して言葉を飲み、「ありがとうございます」というのは酷でした。職員さんにとっては、指導の一つなのかもしれませんが、一方的に言われるのは良い関係とは言えないと思います。

だからと言って、子どもが大人に「お礼を言って感謝することは本当に大切だと思います。でも、トイレをせかされたり、体が痛かったりすると、心が言えない時があるんです。」と言ったら、どうでしょうか。気持ちに余裕がない大人は、(子どものくせに何を大人に言っているの?)と思うでしょう。それもわかっていたので、いつの間にか、言葉を飲んでしまうことが多くなりました。介助を受ける立場が「下」だと思ってきました。

言葉を飲む癖がついてしまうと、いざ伝えなければいけないとき、怖くて恐ろしくて、言葉も思いつかなくて、結局、意見を言えないで終わってしまうことが多くなってきます。決して、人を傷つけようとしたいわけではなくて、自分がどう思うかを伝えたいだけなのに言えない。いつの間にか、周りの人も「障害者は自信がなさそう」「障害者はニコニコ何も言わない人が良い」などと勘違いしてしまうのです。そして、「よく声を出す障害者」のことを、すごい人だとか、厄介な人だ、と思ってしまうのも、お互いに子どものころから意見を交わしていないからだと思います。しかし、そこで止まっていても、何も発展できません。

「無人駅で車椅子対応が難しい件」を題材に、言葉を習ってみると

例えば、先ほど挙げた「受けたい授業」の中の「どんな障害があっても参加できるように改善を求める方法」を考えてみます。

「静岡県の来宮駅の、無人駅なので車椅子対応が難しい」という課題について、言葉を習ってから意見を交わす授業をしてみましょう。

A(車椅子ユーザー)

「無人駅で車椅子対応が難しいことは、車椅子ユーザーにとって、健常の方と同じように自由に利用できないので、改善することが必要だと思います。」

「なぜなら、福祉タクシーはすぐに予約できないどころか、台数が少ないためにそのタクシーにアクシデントが起きたら、完全に足がなくなること、行きたい駅のバリアフリー情報に行き着くことは誰にでもできることではないこと、健常者と同じように利用できれば、電車はとても便利な交通機関であるからです。」

「予約すれば良いと言われますが、実は、そういう予約をすることが他のことでも多く、今の時点で必要な予約はしていきますが、「これが当たり前」と考えて何も変わらないのは、生きづらい状況なのです。たびたび、「ここは利用できませんよ」と言われて、それが当たり前だという態度を受けて、その後の改善の話し合いすらできない状況にあります。」

「バリアは駅員さんが作ったわけではありませんので、個人を責めることではありません。誰かが作った設備、駅員さんの配置の仕組み、連携の方法など、色々考える手立てはあると思います。」

「だから、みなさんに考えてもらいたいのです。もし、みなさんが車椅子生活をすることになって、会いたい人、行きたい場所の最寄りの駅が車椅子対応していなかったらどうしますか。その理由はなんですか。」

B(車椅子を利用していない人)

「私は、無人駅で車椅子を利用するためには、予約は必要だと思います。なぜならすぐに駅員を手配できるか、わからないからです。もし、私が車椅子を使う立場だったら、行きたい場所の最寄り駅がわかったら予約します。」

「確かに、予約ばかりだと疲れます。私は、自分で大きな荷物を持っている場合はエレベーターがあるか調べるようにしています。車椅子を利用する方は、具体的にどんなことを普段予約しているのでしょうか。大変であるなら、そう言ったことも教えてください。想像もしたことがなかったので、健常者であっても同じように準備するので何が違うのだろうと疑問に思いました。」

これはあくまでも、私が考えた文章なので、正解を言っているわけではありません。お互いに違う経験をしている場合、相手がどんな経験をしているのか、相手のどんなことがわからないのかを想像しながら、自分の意見を言う必要があります。

例えば、赤字のような言葉を使いながら、わかりやすく伝えて、発展する質問を投げかけることが必要です。

複数の大切なことをフル活用していく

この題材一つとっても、複数のことが必要です。例えば、先ほど考えたテーマで言うと、

- 「障害」とは何か(疾病と、社会の障害について)

- 健常と言われている人を含めた社会の特徴

- 怒りをコントロールし、自分や周りを変革する方法(アンガーマネジメント)

- 相手を知る質問方法(有意味なコミュニケーション)

- 伝えたいことを表現する方法

- どんな障害があっても参加できるように改善を求める方法

- 障害者差別とは

- 誰かのために発言すること、社会を変えること

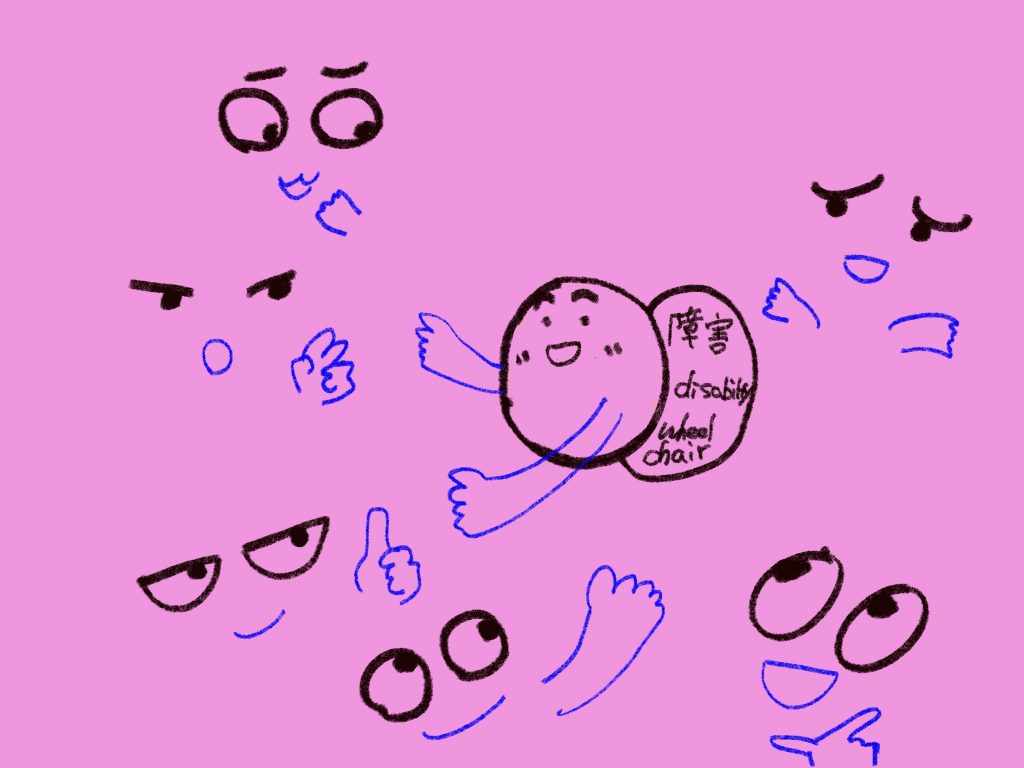

粘土のように足していきながら、自分自身を作っていく楽しさ

「学ぶ」って、なんでこんなに面白いんだろう?

私は、そう思うことがあります。

それって、どういうことなんだろう?と考えてみると、子どものころに、粘土で色々な形を作ることが楽しかったように、これからどんな良い形になっていくのだろう!と楽しみだからです。

その良い形になるという期待を持つには、そこまでいけるためのツールを持つことが必要だと思います。「こういう話し方や考え方で言ったら、何か見えるかもしれない」という希望や期待です。そのように頭で考えたり、言葉に出したりするには、自分や相手がどんな世界にいるのか、どんな思いでいるのか、どんな言葉だと伝わりやすいのかを習うことが必要だと思っています。

そのようなことを習うことができる、生涯学習があったら、もっと世の中が変わる気がするのは私だけでしょうか。

多くの人が「障害」をその人の一部としてみること、社会に障害があるということ、障害者の方も周りの人と関わってみたら、偏見の目で見ていない人もいるかもしれないということに気がつく日が少しでも早くきてほしい。

今日もありがとうございました。

登り口さん、お久しぶりです。

いつも、素敵なイラストを加えた登り口さん視点の貴重な考えをシェアしていただき、感謝です。

自身も介助される身として、時々「ありがとうございます」や「ごめんなさい」など、内心”面倒だなぁ”と思いつつ、介助者と接することがあります。

もちろん、感謝の気持ちは大切にしようと心がけていますが・・

今回の記事のなかで、

「こういう話し方や考え方で言ったら、何か見えるかもしれない」という希望や期待です。そのように頭で考えたり、言葉に出したりするには、自分や相手がどんな世界にいるのか、どんな思いでいるのか、どんな言葉だと伝わりやすいのかを習うことが必要だと思っています。

そのようなことを習うことができる、生涯学習があったら、もっと世の中が変わる気がするのは私だけでしょうか。」

というご意見、心に残りました。障害者として、そのような学習講座があれば勉強してみたいです。

一筋縄ではいかがないようなときも、言葉や考え方・表現のスキル次第で、お互いに建設的な関係を築けていけるのだと思います。

のんさん、コメントありがとうございます。

のんさんのコメントを拝見して考えたことがあります。

「理解」ってお互いのやり取りで作り上げていくものなのかなと。

「私」が、「あなた」がそれぞれ理解したかではなく、お互いに「新しい理解」を作り上げていくことなのかなと思いました。

そのためには、使う言葉を選んでいくことが必要だと思いました。