生身の人間のことを知る。

正直、気持ちが悪くなるくらい、人の生き様が脳に入ってくる本は、これが初めてだ。

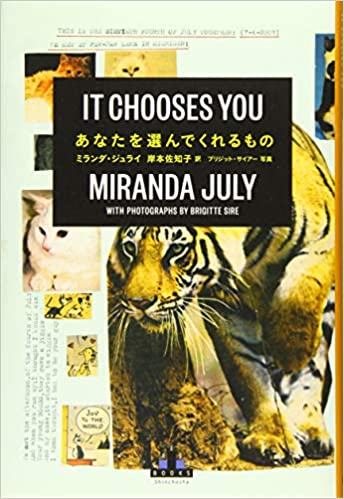

映画の脚本作りに煮詰まったミランダ・ジュライが、ある広報誌の買い手募集の記事を見て思い立つ。売り主にインタビューを依頼することだ。売り手にとっては、自分が持っている物を売りたいだけだ。でも、ミランダに売る物を見せながら、ミランダの問いかけに答えていく。ミランダは自身でもわからないまま、気持ちが掻き立てられるように、売り主の生活へと入り込んでいく。

紙媒体で買い手を募集する人たちに向かって、ミランダは、あらゆる質問をするが、必ず「パソコンはありますか」と尋ねる。アメリカのある州の片隅に住んでいる、つまり、誰にも知られることのない人間を訪ねることで、ミランダはどこに向かっていくのか。ただ、人々の家を訪ねてインタビューするだけの話なのに、読者はどっぷり人の人生に浸かるような感覚に陥る。

私は、正直、休み休み読まないと、内容が濃すぎて胸焼けがした。

それでも、読み進めていくと、映画の脚本作りと、現実の人間の生き様は雲泥の差で違っていて、「そこにいる人間や息遣い、訛った言葉、感情などを表現することの限界」と、その限界に挑戦して、「生身の人間について表現していくために、どれほどエネルギーが必要か」を体感していく。

始まりは、まだ終わっていないんだ。

そこに辿り着くまで読み進めていきたい一冊だ。