目次/Contents

著書『ユマニチュード入門』

「人として扱われない」

された人は悲しいのはもちろん、「だれかを人として扱わない」ことをしている人にとっても、気づかないうちにダメージがあるのだと思います。

この本は、ケアの仕事をしている人へ、「利用者さんの介護を機械的にやってしまっているのは仕方がないと思っている」人こそ、疑ってもいいから読んでみることをお勧めします。

ユマニチュード入門

本田美和子/イブ・ジネスト/ロゼット・マレスコッティ

医学書院

本を読もうと思ったきっかけ

YouTubeでたまたま「ユマニチュード」の特集を見たことが最初のきっかけでした。Googleさんが私の興味がありそうな動画を教えてくれたんですね。

これに注目しようと思ったのは、介助を受ける側もする側も「介助が悪いこと」であってほしくないと思っていたからです。

だれでも年を重ねて弱ってくるとなると、「介助」は、生きる上でだれしも関わること。だからこそ、生活の一部として自然に感じられるくらい「介助がそんなに苦しくないこと」になってほしいと思ってきました。

「介助」には大変だというイメージがありますが、本当にそうなのか?お互いに心地よく過ごせる方法は、本当にないのか?

疑いながら読んでも、小さなことからできそうだと思えるような究極の「介助の基本」だと思いました。

本を読むのはちょっと…という方は、Youtubeだけでも見てみるといいかもしれません。

(「介助」「介護」「ケア」は、どれも似たような意味で使われます。社会的によく言われているのは「介護」ですが、私個人的には、「介護」は弱い者を守るという意味が強いので、生活のできない部分のサポートという意味で「介助」を使います。「ケア」は、身体的な介助以外にも、気持ちやお互いの関係性など、広い概念が含まれている言葉として使っています。)

本当にできるの?忙しいから無理だよ…という疑問にも優しく応えている本です。

本を読んでいると心の声が聞こえてきます。

「この本に書いてあることが理想なのはわかるけど、実際は施設は忙しいし、できないよ…」

私も読みながら、「ケアを受ける立場」と「ケアをする立場」の気持ちが行ったり来たりしていました。もちろん、私は「ケアを受ける立場」なので、「ケアをする立場」の人の気持ちを100%理解できていないかもしれません。

しかし、私の経験上、ケアがうまくいっていないときは、必ず「ケアを受ける立場も、ケアをする立場も苦しい」ということは、100%言えると思っています。

ケアをする立場の苦しさは、腰が痛い、体がだるい、気づいたら不満を言っている、無表情で機械的に仕事をしている、家に帰ったら疲労感しかない、達成感がない…などといったように表に出ていると思います。

ユマニチュードの考えを広めてきた著者、フランスのイブさんとロゼットさんは35年も研究されたそうです。最初は、1970年代に、医療施設の職員に対する腰痛予防対策の教育と患者ケアの支援を頼まれたことから始まったそうです。

ユマニチュードは、主に認知症の方へのケアのために考えられた新しい「技法」です。認知症により攻撃的になったり、徘徊して道がわからなくなったりする方に対して、「人間らしさ」を取り戻せるような「人としての関わり」をするための「技術」が書かれています。

「人間らしさ」って何?とイメージがつかない場合は、「人として扱われない」という経験をしたことがないのだと思います(とても幸せなことだし、普通のことです)。

介助をする側に立ったとき、「人として扱わない」ことをしているときは、必然的に「介助する側に返ってくる」ということが、この著書の隠れたメッセージだと思います。

隠れたメッセージということは、実は直接書いているわけではないので、私が受け取ったメッセージにすぎません。ただ、「入所施設では忙しいし、上司がいいと言ってくれなさそうだし、できないよ。」という声にも、著書の最後で答えているところは、35年間の研究で試行錯誤したからこそだと思いました。

「人として扱われない」とは〜4つのものさし

私は、言葉も話せるし、頭もクリアではありますが、他人の介助が必要というだけで「嫌な思い」をしたことが何度もあります。

著書の中で「人として扱っていない」行動を、わかりやすくイラストで描いていますが、それを見ていると、こんなことあったな、あり得るな〜と思いました。

たとえば、私は、施設に入所していたとき、ベッドの上や床の上で、服を着替えるのが嫌でしたが、それを理解してくれる職員はいませんでした。まず、ベッドや床の上に寝転がっていると、ぜったいに職員に「見下ろされて」しまいます。自分の裸が、上から見下ろす人に見られるって屈辱的なんですよね。脱がされているところは自分では全然見えないから、さらに怖い。そして、人を裸にしたまま、職員同士でペチャクチャ話しながら服を着せてくるから、「人をなんだと思っているんだ」と心の奥で思っていました。

一人暮らしをするようになって、ヘルパーに自分が心地よい方法を伝えられるようになってから、よっぽど体調が悪いとき以外は、着替えの様子がわかるように起きて着脱しています。しかし、これも言わないと、周りにはわかってもらえづらいです。

もう一つ、怖いことは、体を勝手につかまれたり、動かされたりすることです。これから何をするのか、どうして動かすのか、どうやって動かすのかがわからないと、普通に考えて怖いと思います。

あとは、介助する人は手や腕だけを使って、相手の体を動かしたり、持ち上げたりしがちです。少し想像してみてください。赤ちゃんを長い時間、心地よく抱っこしているには、腕や胸全体で、赤ちゃんの体を包むようにするといいですよね。そして、自分の腰が痛くならないように、赤ちゃんがびっくりしないように、下からすくいあげて、体全体で重さを分散させて持ち上げますよね。

介助を受ける立場を経験していると、介助をする人が「いい人」か「悪い人」かは感覚でわかります。そのものさしは、4つあります。

- 目を合わせてくれているか

- 声かけをしてくれているか

- 安心できる触れ方をしているか

- 起き上がる姿勢をとらせて、介助を受ける人とする人の目線の高さを一緒にしようとしているか

いい人か、悪い人か…なんて、表現してしまってすみません。医療や福祉で働いている人は、一生懸命仕事をしている方がほとんどなのにもかかわらず、でも言わなくてはいけないのは、「人は危険を察知して抵抗するものだ」ということです。私は、介助を受ける立場で生きてきた分、目の前の人が信頼できるかどうかを測るセンサーは、敏感です。

たとえ、認知症で目の前のことが客観的にわからない方であっても、「感覚」は研ぎ澄まされていると思います。人は、弱くなればなるほど、心地よいかどうかが敏感に感じられやすいのです。

ユマニチュードの4つの技法

ユマニチュードでも4つの技法としてまとめています。

- 見る

- 話す

- 触る

- 立つ

写真は、著書の表紙です。わかりやすいイラストですね、個人的にこのイラスト、大好きです。

私は、本を眺めて読めるところが読みやすいと思いましたし、ケアの中心を「ケアを受ける人とケアする人の関係」と捉えているところが新鮮だと思いました。

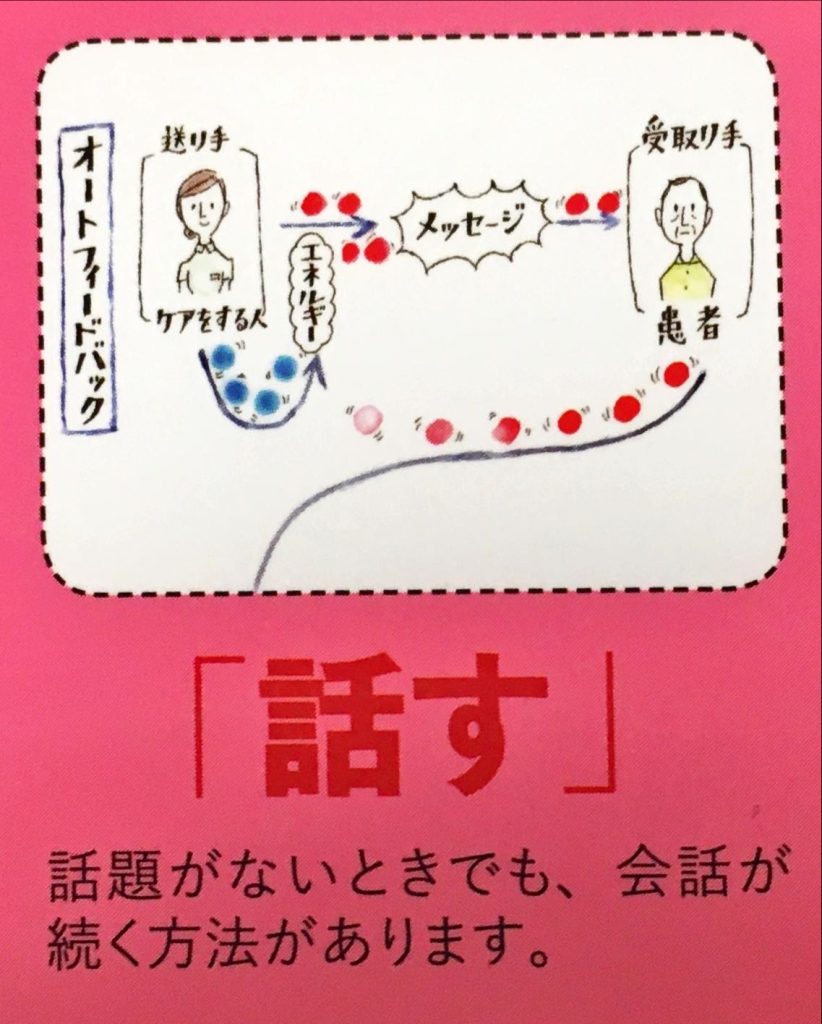

特に、「オートフィードバック」という言葉を初めて知りました。オートフィードバックとは、下の写真の2番目の「話す」ときの一つの方法です。

たとえ、介助を受ける方が話せなくても、反応がなかったとしても、自分の介助を「実況中継」するかのように話すことで、その言葉がポジティブであると、介助している人にエネルギーとして戻ってくるという考えです。

その考え方を軸に、他の4つの技法を使って関わることで、「人間らしい関係性」が生まれると、私は読みました。

- 食事介助のとき、時間がないからと、話しかけずに無理やりスプーンを口に入れるのではなく、

「今日は、色とりどりの野菜が入っている食事ですよ〜」とお盆の上にある食事を見せてから、口に運ぶ。

- 入浴介助のとき、攻撃されないように手首を押さえてシャワーを当てるのではなく、

「今、温かいお湯をかけますよ。どうですか。熱くないですか〜」と声をかけて、ゆっくり背中をさすりながら、シャワーをかける。

- 着脱介助のとき、ベッドの上で寝ている人に、いきなり「はい、着替えの時間ですよ。」と言って脱がせるのではなく、

「こんにちは。佐藤です。〇〇さん、お元気ですか。汗をかいているようですから、さっぱりしましょうね。」と言って、腕全体で包むように、背中を浮かせて脱がせながら、手を挙げたりするのを手伝ってもらうなど一緒に行う。

などなど。そのようなことが、文章よりもイラストで描いてあるので、わかりやすいです。

『ユマニチュード入門』に出会って良かったこと

この本は、たまたまヘルパーさんとユマニチュードの話になったときに、ヘルパーさんが教えてくれたものでした。この考えを他のヘルパーさんにも伝えました。そのヘルパーさんは入所施設でも働いている方で、いつも「もっと一人一人にかける時間があれば、色々したいのに、十分にできていない」と悩んでいました。

イブさんとロゼットさんは、最終的には、そういった心の余裕が持てる職場に変えていくことを勧めていますが、そこまではすぐにはできないのが現状だと思います。

しかし、その方法ができれば、介助する側も余計なダメージを負わなくて済むのではないでしょうか。Youtubeを見るとわかるのですが、この技法で利用者さんがよく話したり笑顔になっているのをみて、職員の方々が安堵していることからも、見えないところでたくさんの緊張感の中で働いていることがよくわかります。そこから解放できるような手立てであることは間違いなさそうです。

認知症の人へのケアはもちろん、障害のある人や病気で入院している人、一時的に介助が必要な人に対して、どんなふうに手伝ったらいいのかを、安心した気持ちで読むことができる著書と言えるでしょう。